Entrelacs E

Contenu

- Identifiant

- qallaline_carreaux_0006

- Titre

- Entrelacs E

- Description

-

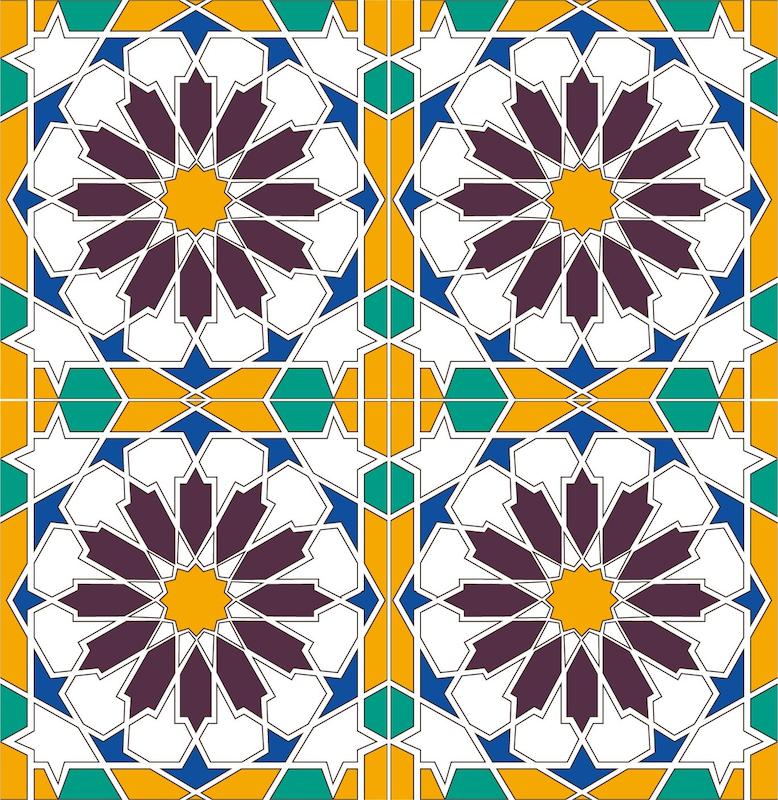

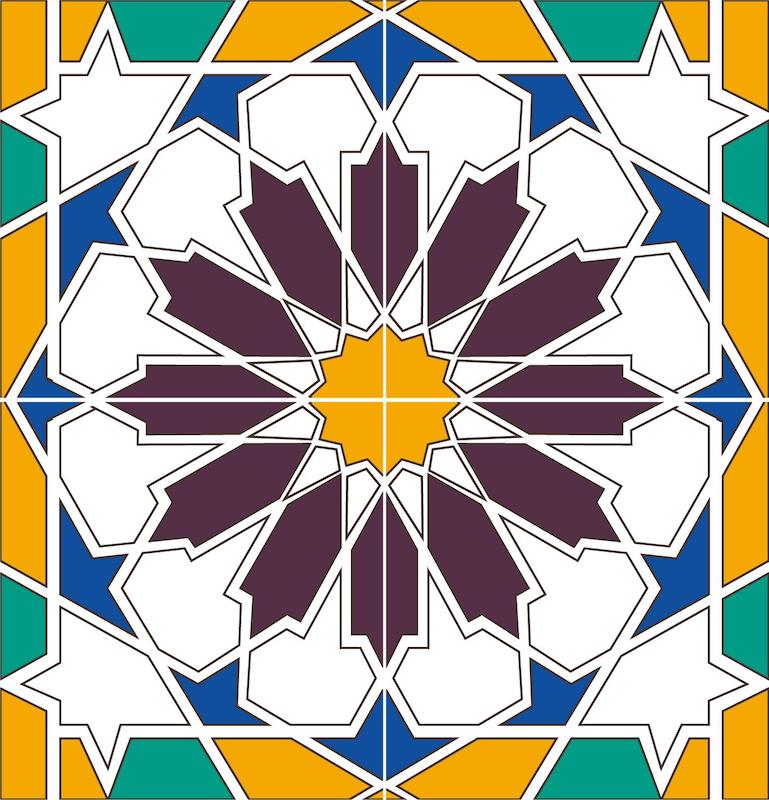

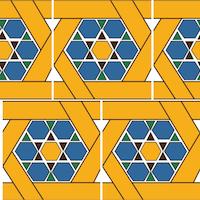

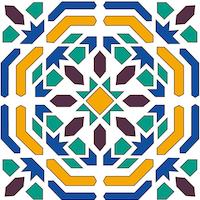

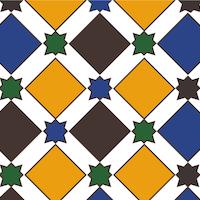

Composition géométrique avec un axe diagonal de symétrie. Le croisement de pièces blanches, à mode de schéma structurant, et de pièces monochromes en bleu, vert, jaune et brun forme un quart d’octogone étoilé. L’assemblage de quatre carreaux égaux forme un polygone étoilé à quatorze branches.

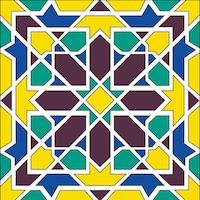

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

Cette composition est reprise dans la production historiciste de la Poterie Artistique d’Elie Blondel et Jacob Chemla (1897-1910) puis par les ateliers Chemla, Tissier et Verclos de Nabeul vers 1910. Les ateliers de Nabeul reproduisent ces compositions tout au long du XXe siècle. Les manufactures françaises réalisent aussi des copies dès la fin du XIXe siècle, comme Fourmaintraux Courquin à Desvrès, et exportent ces carreaux en Amérique du Sud. - Période

- Regence ottomane de Tunis

- Date de création

- à partir du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle.

- Références bibliographiques

- ZOHRA AISSAOUI, Carreaux de faïence à l’époque ottomane en Algérie, Alger (Editions Barzakh), 2003, p. 62.

- CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, Qallaline. Les revêtements en céramique des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université Paris IV – Sorbonne, 2010, pp. 473-475, cat nº 1.

- DORIS BEHRENS-ABOUSEIF, Islamic architecture in Cairo. An Introduction, Cairo (The American University in Cairo Press), 1989, p. 166 : « Tunisian tiles characteristically blue and yellow », 2 des carreaux tunisiens importés en Alexandrie.

- GENERAL ANDRE BROUSSAUD, Les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, 1830-1930, Paris (Librairie Plon), 1930, planche 3-A, quatre carreaux de 9 x 9 cm, mais aussi planche 18-B, « Espagnol ( ?), carreau de pavement de 20 x 20 cm, Alger ».

- NERMIN KURA, Tunisian Tiles. Ottoman Inspiration from the 16th to the 19th centuries, thèse, Bilkent Universitesi à Ankara, 1995, p. 13.

- ADNAN LOUHICHI, « La céramique de Qallaline », Couleurs de Tunisie, 25 siècles de céramique, Paris (Institut du Monde Arabe), 1995, p. 238, nº 190.|Apogée du jelliz tunisien « Qallaline » du XVIe au XXe siècle. Carreaux de revêtement mural de demeures tunisoises, catalogue de l’exposition, avril – mai 1995, Tunis (Ministère de la Culture, Centre National de la Céramique d’Art Sidi Kacem Jellizi), 1995, p. 14, fig. 2, carreau de 9,5 x 9,5 cm.

- ALAIN et DALIDA LOVICONI, Faïences de Tunisie. Qallaline et Nabeul, Aix-en-Provence (Editions Edisud), 1994, p. 134.

- WIDED MELLITI, La poterie de Qallaline, mémoire de DEA sous la direction d’Abdelaziz Daoulatli, Université de Tunis, 1996, p. 9, nº CQ157.

- JEANNE MOULIERAC, Céramiques du monde musulman : collections de l’Institut du Monde Arabe et de Jean Paul et Faïka Croisier, Paris (Institut du Monde Arabe), 1999, p. 151, fig. b, carreaux de 9 x 9 cm. |Collection Jean Soustiel. Catalogue de ventre Drouot-Richelieu du 6 décembre 1999, p. 87, nº 326, panneau de 144 carreaux, XVIIe siècle, provenant de l’ancienne collection du peintre orientaliste Albert Aublet (1851-1939), qui, en 1902, acquiert la demeure Dār Ben cAbdallāh dans la médina de Tunis ainsi que l’ensemble de carreaux rassemblés dans cette maison tout au long du XIXe siècle.

- REXFORD NEWCOMB, « The decorative tiles of North Africa », Architectural Monographs on Tiles and Tilework, 7 (Associated Tile Manufacturers, New York, 1929), p. 29, nº 1.

- CLAUDE PROST, Les revêtements céramiques dans les monuments musulmans de l’Égypte, Le Caire (IFAO, Mémoires t. XL), 1916, pp. 45-46, planche XII.

- JACQUES REVAULT, Palais et demeures de Tunis (XVIIIe et XIXe siècles), Paris (CNRS), 1971, p. 63.

- Atelier

- Mots clés

- modèle de carreau de répétition Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition avec un axe de symétrie diagonal Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition de tradition hispano maghrébine Voir tous les contenus avec cette valeur

- Lieu de conservation

- Relation

- Manifest IIIF