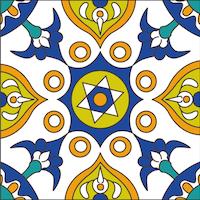

Radiale florale A

Contenu

- Identifiant

- qallaline_carreaux_0011

- Titre

- Radiale florale A

- Description

-

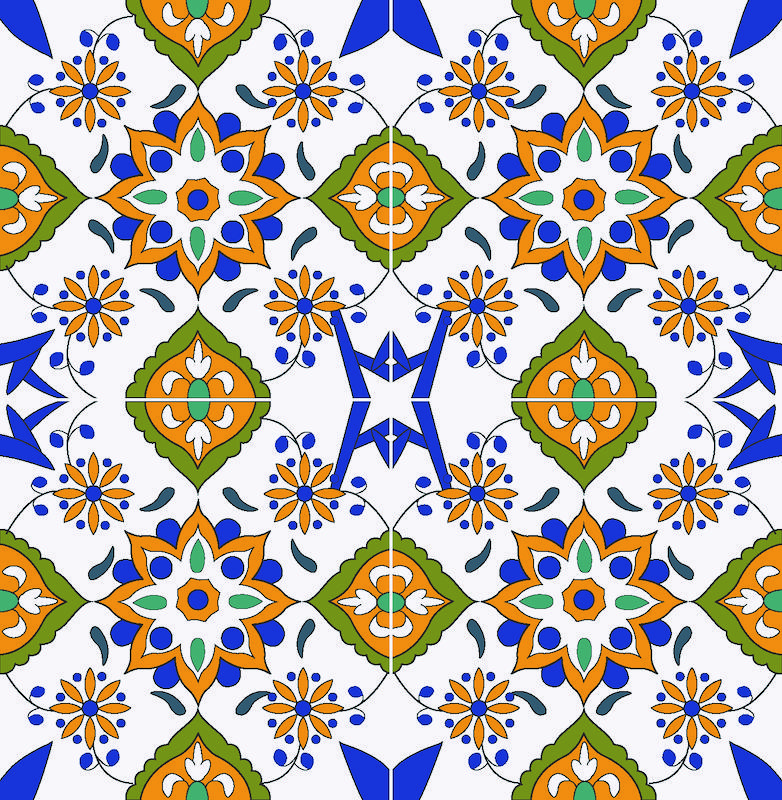

Il s’agit d’une composition radiale organisée en suivant deux axes diagonaux et deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Au centre se trouve une rosace blanche à huit pétales. Sur les axes diagonaux s’étalent quatre fleurs jaunes à huit pétales reliées à quatre quarts d’étoile disposés aux coins de la composition. Sur les côtés sont disposées quatre ṭawqs ornés d’une bordure lobulée verte qui contiennent un motif floral de trois pétales blancs sur fond jaune. L’assemblage de plusieurs carreaux compose un tapis floral, des rangées de mandorles et d’étoiles à huit pointes en alternance qui encadrent des étoiles bleues à huit branches entourées par quatre fleurs à huit pétales.

Si bien les études sur la céramique de Qallaline signalent l’apport important des diverses influences allogènes à la production des ateliers tunisois dès le XVIIe siècle, aucune mention n’est faite du substrat de tradition local et des permanences de la céramique hafside dans la production de céramique des siècles postérieurs. Voici une composition qui présente plusieurs caractéristiques de ce qu’on peut appeler la tradition tunisoise : en premier lieu, l’emploi de ṭawq latéraux ornés d’une bordure lobulée et contenant des motifs floraux stylisés. Le terme arabe ṭawq, collier, désigne un motif floral stylisé de longue tradition médiévale dans la céramique maghrébine. Adnan Louhichi fait remonter ses origines à la céramique de Raqqada des IXe et Xe siècles. Le précédent immédiat se trouve dans la poterie hafside en bleu de cobalt et brun de manganèse. Ce motif réapparait sur la céramique de Qallaline, notamment sur la poterie, où le ṭawq est employé sur des compositions radiales dans le fond des šqāla ou plats et des meṯred ou coupes ou bien sur les parois externes des ẖābiya et des qolla, grandes et petites jarres, naissant du pied ou du col. Dans son ouvrage Faïences de Tunisie, Alain Lovicoini fait allusion aux différentes formes qu’adopte ce motif et à l’ornement qu’il reçoit à partir de l’analyse des pièces de sa collection et il reproduit dans une aquarelle des variations sur ce motif dans la céramique de Qallaline. En ce qui concerne les carreaux de céramique, on ne retrouve pas ce motif sur les panneaux. Par contre, une série bien singulière de carreaux de répétition présente des compositions basées sur l’opposition de quatre ṭawq à disposition radiale. Cette série présente aussi des caractéristiques propres de la céramique hafside : la disposition radiale, le remplissage de la surface au moyen de cercles et de formes arrondies ou allongées, les boules disposées entre les pétales des fleurs et entre les branches des étoiles, ainsi que la combinaison de couleurs déployée sont des caractéristiques communes à la poterie de la fin du XVIe siècle des ateliers de la médina de Tunis. On retrouve cette composition dans le décor des grandes demeures de la médina de Tunis mais elle est aussi exportée vers la régence d’Alger et en Egypte. La comparaison avec la poterie sortie des ateliers de Qallaline, mieux connue que la production de carreaux, nous permet de proposer une chronologie pour cette composition qui pourrait bien dater de la fin du XVIIe siècle et aurait été produite jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle comme en témoignent les pièces exportées en Egypte. Il est difficile d’affirmer si sa production a continué jusqu’à la fin du siècle vu le nombre réduit de pièces conservées in situ. Nous connaissons d’autres compositions similaires : celles recueillies par André Broussaud dans son ouvrage sur les carreaux de faïence peints en Afrique du Nord (planche 3 – E) et les numéros qui suivent dans ce catalogue. - Période

- Regence ottomane de Tunis

- Date de création

- fin XVIIe - début XVIIIe siècle

- Références bibliographiques

- CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, Qallaline. Les revêtements en céramique des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université Paris IV – Sorbonne, 2010, pp. 481-483, cat. nº 8.

- GENERAL ANDRE BROUSSAUD, Les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, 1830-1930, Paris (Librairie Plon), 1930, planche I et B.

- JEAN COURANJOU, Les carreaux de faïence importés pour le revêtement décoratif architectural de la Régence turque d’Alger (1518 – 1830), précédé du Traité des assemblages, Alger, en cours de publication, « famille quatre ogives et quatre rosettes, imitation de modèles turcs ».|

- CLAUDE PROST, Les revêtements céramiques dans les monuments musulmans de l’Egypte, Le Caire (IFAO, Mémoires t. XL), 1916,

- Atelier

- Mots clés

- modèle de carreau de répétition Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition radiale Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition de tradition tunisoise Voir tous les contenus avec cette valeur

- Lieu de conservation

- Relation

- Manifest IIIF