Renaissant A

Contenu

- Médias

- Identifiant

- qallaline_carreaux_0028

- Titre

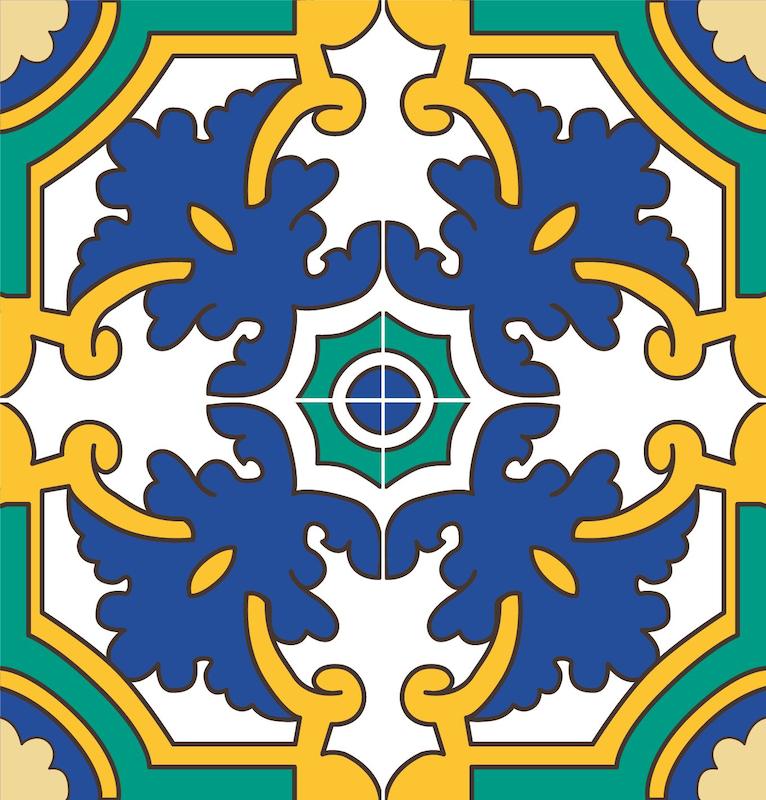

- Renaissant A

- Description

-

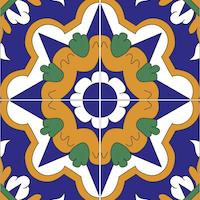

Il s’agit d’une composition structurée selon un axe de symétrie diagonale sur lequel est placée une feuille d’acanthe bleue allongée, cernée par des sarments jaunes et opposée à un quart de circonférence orné de perles qui contient une fleur blanche. L’assemblage de plusieurs unités forme un jeu de fond de carrés qui contiennent des motifs floraux de disposition radiale séparés par des petites circonférences bleues contenant des motifs floraux blancs.

Il s’agit d’une composition maniériste dite « de florón », créée par Juan Fernandez, maître céramiste originaire de Talavera de la Reina au service du roi Philipe II, et destinée à l’ornement du Royal Monastère d’El Escorial dans la province de Madrid. Cette composition suit la courante esthétique flamande diffusée tout au long du XIXe siècle sous le royaume de Philipe II. Les céramistes Frans Andries à Séville et Jan Floris au sein de la cour, travaillent pour les palais royaux et introduisent ce nouveau langage. Après la mort de Floris en 1567, Juan Fernández serait nommé maître azulejero du roi et travaillera pour les œuvres royales entre 1570 et 1578. Il reçoit en 1570 une importante commande du maître des travaux, fray Antonio de Villacastín, qui précise le motif à reproduire, le nombre de carreaux à livrer et les conditions d’achat : Fernández réalise neuf mil carreaux « de florón » en bleu et blanc. Il travaillerait par la suite pour l’ornement du Palacio Real de Aranjuez, la Torre Nueva du Real Alcázar et les chambres privées du roi au Monasterio de San Jerónimo el Real. Ces œuvres en céramique ont disparu aujourd’hui.

Cette composition connait par la suite une diffusion exceptionnelle. Les exemplaires sortis des ateliers de Talavera de la Reina ornent les fondations royales, notamment le Royal Monastère de l’Encarnación, le Monastère des Descalzas Reales et le Couvent des Trinitarias Descalzas de San Ildefonso à Madrid. Mais on les retrouve aussi dans un grand nombre de fondations religieuses : les églises de San Juan Bautista de Talamanca et San Torcuato de Santorcaz dans la région de Madrid ; l’église de Nuestra Señora de la Asunción de Mejorada, la basilique de Nuestra Señora del Prado à Talavera de la Reina, l’église de la Virgen de Gracia à Velada ou les frises en céramique de Santo Domingo el Antiguo dans la province de Tolède ; deux retables en céramique de l’église de San Juan Bautista de Mombeltrán à Avila ; les chapelles des Santos Varones et de San Miguel dans la cathédrale de Cordoue ; ou encore l’ancien Convento da Conceição de Beja au Portugal (aujourd’hui siège du Museo Rainha Dona Leonor).

Le succès des productions de céramique de Talavera de la Reina et Puente del Arzobispo impose dans peu de temps une certaine homogénéité dans les productions péninsulaires. La présence de maîtres céramistes de Talavera est souvent à l’origine de productions renaissantes locales. Ainsi par exemple, Hernando de Laysa, maître de Talavera de la Reina installé à Valladolid en 1580, introduit les carreaux peints renaissants dans la vallée du Duero et il est l’auteur de la plus grande partie des travaux de revêtements céramique de la fin du XVIe siècle dans cette région. Un des modèles présent dans les œuvres de Laysa est ce florón escurialense. Un autre maître céramiste de Talavera, Lorenzo de Madrid, est installé à Manresa et est l’auteur des frises du Palais de la Generalitat de Barcelone en 1596. Plusieurs milliers de pièces réalisés par le maître José de la Oliva sont envoyés à Valence pour le décor de la Sala Nova du Palais de la Generalitat et sont sans doute à l’origine des copies locales. Le même modèle est produit à Seville en version polychrome (des exemplaires sont conservés au Musée da Rainha D. Leonor de Beja, Portugal). Au Portugal se produisent aussi des copies en bleu et blanc et polychromes et des exemplaires sont conservés au Museo Nacional do Azulejo de Lisboa (MNAz nº inv. 855, panneau daté du premier quart du XVIIe siècle, 170 x 110 cm).

Par la suite, le succès des répertoires baroques explique l’abandon de cette composition. Elle est néanmoins reprise au XXe siècle dans la production historiciste des ateliers Ruiz de Luna de Talavera de la Reina. C’est en 1910 que le peintre Joaquin Sorolla demande à Ruiz de Luna la reproduction des frises du monastère d’El Escorial pour la salle à manger de sa villa de Madrid dont le décor est inspiré des intérieurs monacales de Philipe II.

Faute de témoignages d’importations, il est logique de conclure que c’est de la main des potiers morisques, qui auraient dessiné tant de fois ces motifs, que la palmette castillane arrive à Tunis après leur expulsion. Les ateliers de Qallaline produisent et reproduisent ce modèle dès les premières décennies du XVIIe siècle et jusqu’au début du XVIIIe siècle. Nous retrouvons les palmettes tunisoises dans l’architecture religieuse, à la Turbat al-Laz et la zawiya de Sīdī Qāsim al-Ǧalīzī, et dans l’architecture domestique, comme au Dār Lamine Šahed, et au Dār Romdane Bey, tous deux palais du XVIIe siècle de la médina de Tunis. Les ateliers de Qallaline introduisent des variations dans la couleur comme celle reproduite ici. C’est aussi une composition largement exportée vers les régences ottomanes d’Alger et Tripoli de Barbarie et vers l’Egypte, où un ensemble de carreaux tunisois ornent la mosquée alexandrine de Ibrāhīm Tarbāna, construite en 1685.

Enfin, ce modèle sera repris dans les productions historicistes de céramique de la fin du XIXe et début du XXe siècle, notamment par les frères Chemla. Le florón escurialense des Chemla se retrouve en Algérie, en Libye et en Californie. - Période

- Régence ottomane de Tunis

- Date de création

- seconde moitié du XVIIe siècle et jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle

- Références bibliographiques

- CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, « Cerámica española y cerámica tunecina. La cuestión morisca », dans Bernard Vincent (dir.), L’expulsion des morisques. Quand ? Pourquoi ? Comment ?, Madrid (Casa de Velázquez), sous presse.

- CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, Qallaline. Les revêtements en céramique des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université Paris IV – Sorbonne, 2010, , pp. 639-641, cat. nº 155 « Renaissant ‘H’ ».

- JACQUES REVAULT, Palais et demeures de Tunis (XVIIe et XVIIe siècles), Paris (CNRS), 1967, figs. 99-101, 105, 123-124 et 131.

- WIDED MELLITI, La céramique de revêtement mural dans la médina de Tunis. Qallaline et céramique importée, XVIe – XIXe siècles, thèse sous la direction d’Adnan Louhichi, Université de Tunis, 2009, p. 78, nº CQ 73 et 73-a.

- Apogée du jelliz tunisien « Qallaline » du XVIe au XXe siècle. Carreaux de revêtement mural de demeures tunisoises, catalogue de l’exposition, avril – mai 1995, Tunis (Ministère de la Culture, Centre National de la Céramique d’Art Sidi Kacem Jellizi), 1995, p. 26, fig. 52.

- Atelier

- Mots clés

- composition originaire du Levant espagnol Voir tous les contenus avec cette valeur

- modèle de carreau de répétition Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition avec un axe de symétrie diagonal Voir tous les contenus avec cette valeur

- Lieu de conservation

- Relation

-

Renaissant Z

Renaissant Z

-

Renaissant Y

Renaissant Y

-

Renaissant X

Renaissant X

- Renaissant W

-

Renaissant V

Renaissant V

-

Renaissant U

Renaissant U

-

Renaissant T

Renaissant T

-

Renaissant S

Renaissant S

-

Renaissant R

Renaissant R

-

Renaissant Q

Renaissant Q

-

Renaissant P

Renaissant P

-

Renaissant O

Renaissant O

-

Renaissant M

Renaissant M

-

Renaissant N

Renaissant N

-

Renaissant K

Renaissant K

-

Renaissant J

Renaissant J

-

Renaissant I

Renaissant I

-

Renaissant H

Renaissant H

-

Renaissant G

Renaissant G

-

Renaissant F

Renaissant F

-

Renaissant E

Renaissant E

-

Renaissant D

Renaissant D

-

Renaissant C

Renaissant C

-

Renaissant B

Renaissant B

- Manifest IIIF

- Contenus liés