Ǧneḥ ẖoṭīfa

Contenu

- Identifiant

- qallaline_carreaux_0091

- Titre

- Ǧneḥ ẖoṭīfa

- Description

-

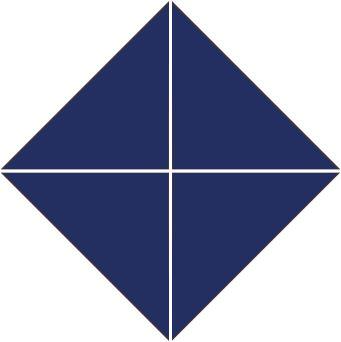

La surface du carreau est divisée par une ligne diagonale en deux moitiés égales, avec bichromie en blanc et noir, vert ou brun de manganèse. Cette composition permet la réalisation de combinaisons géométriques variées et complexes. Elle est employée dans des revêtements muraux et des pavements. La période de fabrication est extrêmement longue et cela rend difficile la datation des pièces.

Malgré le caractère universel de cette composition, son origine hispanique est tout à fait probable et l’adoption de la ẖoṭīfa par les ateliers de Qallaline a une origine catalane. Ces carreaux sont appelés cartabó en Catalogne, de mitadad ou del mocadoret dans les sources valenciennes et de cartabón dans la région d’Aragón.

Ces carreaux ont connu une large diffusion européenne. À titre d’exemple, En 1704, le père Douat présentait, devant l’Académie Royale des Sciences de Paris, une méthode mathématique pour la combinaison de ce type de carreaux qui permettait un nombre presque infini de combinaisons, publié sous le titre Méthode pour faire une infinité de desseins différents avec des carreaux mi-partis de deux couleurs par une ligne diagonale (Paris, 1722), bientôt un ouvrage de référence. L’ouvrage de Bernardo Montón, intitulée Secretos de Artes Liberales y Mecánicas et parue à Madrid en 1734, recueillait plusieurs modèles de cet ouvrage. Entre 1751 et 1756, l’Encyclopédie française incluait cette méthode entre ses feuilles.

En France ce modèle est encore présent dans les catalogues céramiques des manufactures du XIXe siècle comme la Maison J. Leclerc à Martres-Tolosane et une partie de ces productions était destinée à l’exportation vers la Tunisie et l’Algérie.

Les ateliers tunisois adoptent ce modèle au XVIIe siècle. C’est une des compositions exportées abondamment vers les régences voisines d’Alger et Tripoli de Barbarie. Quelques exemplaires se retrouvent aussi à Istanbul. Elle est reprise par les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis au début du XXe siècle puis par les ateliers de Nabeul jusqu’à aujourd’hui. - Période

- Regence ottomane de Tunis

- Date de création

- Composition reproduite par les ateliers tunisois depuis la seconde moitié du XVIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe siècle.

- Références bibliographiques

- ZOHRA AISSAOUI, Carreaux de faïence à l’époque ottomane en Algérie, Alger (Editions Barzakh), 2003, p. 71.

- CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, Qallaline. Les revêtements en céramique des fondations beylicales tunisoises du XVIIIe siècle, thèse de doctorat, Université Paris IV – Sorbonne, 2010, pp. 512-515, cat. nº 33 « Ǧneḥ ẖoṭīfa ».

- JEAN COURANJOU, Les carreaux de faïence importés pour le revêtement décoratif architectural de la Régence turque d’Alger (1518 – 1830), précédé du Traité des assemblages, Alger, en cours de publication.

- WIDED MELLITI, La céramique de revêtement mural dans la médina de Tunis. Qallaline et céramique importée, XVIe – XIXe siècles, thèse sous la direction d’Adnan Louhichi, Université de Tunis, 2009, p. 114, nº CQ 196, 13 x 13 cm, XVIIe siècle.

- Apogée du jelliz tunisien « Qallaline » du XVIe au XXe siècle. Carreaux de revêtement mural de demeures tunisoises, catalogue de l’exposition, avril – mai 1995, Tunis (Ministère de la Culture, Centre National de la Céramique d’Art Sidi Kacem Jellizi), 1995, p. 32, fig. 38, p. 42, fig. 39 et p. 43, fig. 38.

- Atelier

- Mots clés

- modèle de carreau de répétition Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition originaire du Levant espagnol Voir tous les contenus avec cette valeur

- composition avec deux axes de symétrie diagonaux Voir tous les contenus avec cette valeur

- Lieu de conservation

- Palais du Bardo. Musée National de Préhistoire et Éthnographie

- Qasbah (quartier)

- Maison Patrimoniale de Barthète-Boussan

- Turbat al-Bey

- Musée national du Bardo

- Zawiya Sīdī Nasr

- Palais du Bardo

- Palais ʿAbdalliya

- Dār Mohsen

- Sabīl Baš Ḥamba

- Dār Ben ʿAyyed

- Zawiya Sīdī Nasr

- Topkapı Sarayı

- Mosquée ʿAbd al-Baqi aš-Šurgagi

- Manifest IIIF