-

Renaissant S

Renaissant S

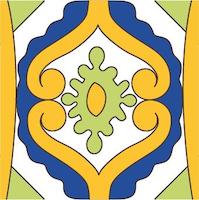

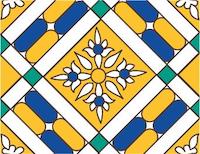

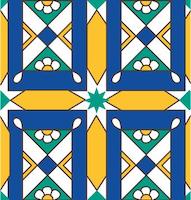

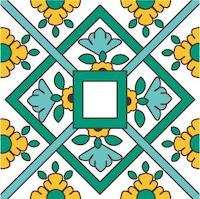

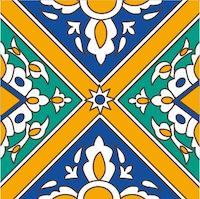

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place une rosace inscrite dans un losange à côtés courbes. L’assemblage de plusieurs carreaux forme un tapis de circonférences et losanges qui contiennent des motifs floraux.

Cette composition gothique, courante dans la production en bleu et blanc valencienne du XVe siècle, est reprise dans la production renaissante d’arista du XVIe siècle et dans la production polychrome du XVIIe siècles, en concurrence avec les nouveautés baroques. C’est une des rares compositions renaissantes adoptées par les ateliers de Qallaline dès la deuxième moitié du XVIIe siècle qui continue à être reproduite jusqu’au début du XIXe siècle et qui connait des variations dans les couleurs.

-

Renaissant T

Renaissant T

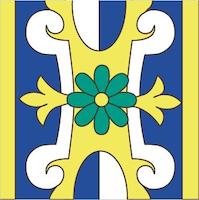

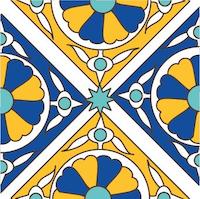

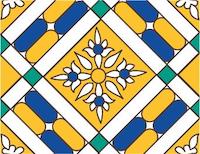

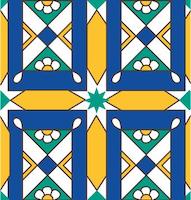

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place un losange contenant une rosace à pétales blanche. Aux angles s’ouvrent quatre fleurs à pétales ornés de petites boules. L’assemblage de plusieurs pièces forme une trame de carrés sur pointe. Variation sur la composition précédente.

-

Renaissant U

Renaissant U

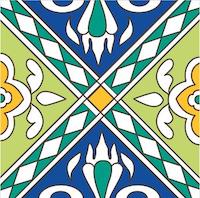

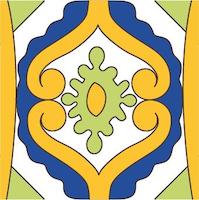

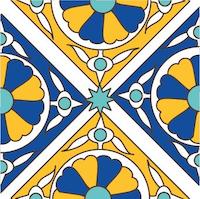

Il s’agit d’une composition serlienne agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Une fleur verte centrale est encadrée par des bandes enroulées. Deux doubles bandes jaune et bleue, supérieure et inférieure, encadrent la composition. Cette composition connaît des variations dans la combinaison des couleurs. Les carreaux de petit format seront exportés en Egypte vers la fin du XVIIe siècle.

-

Renaissant V

Renaissant V

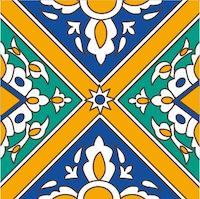

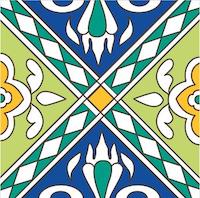

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie qui propose un entrelacs d’octogones et de carrés sur pointe symétrique adapté pour son emploi comme bordure et formé par des bandes larges vertes, flanquées par deux fines bande blanches, qui parcourent le fond bleu et se croissent à l’intérieur d’un octogone qui contient quatre petites fleurs jaunes. Deux fines bordures jaunes supérieure et inférieure encadrent la composition et assurent l’union avec les carreaux voisins. L’assemblage de plusieurs unités forme une frise continue d’entrelacs géométriques. L’origine de cette composition peut se trouver dans les textiles. Selon Pérez Guillén, ces motifs anatoliens se diffusent à travers des tapis type ushak importés massivement en Europe depuis le xvie siècle. Peu d’exemplaires sont conservés mais des reproductions dans la peinture contemporaine nous parlent de sa grande diffusion (à titre d’exemple nous pouvons signaler la peinture à l’huile de Piero della Francesca Pala Montefeltro de 1475 conservé à Milán, au Musée Brera, ou encore le portrait du Cardinale Cervini de Jacopo da Pontormo conservé à Rome, à la Galleria Borghese, les peintures de Hans Holbein ou de Lorenzo Lotto parmi ses contemporains). Ces tapis sont imités, entre autres, à Alcaraz (Albacete, Espagne) depuis la fin du XVe siècle. Mais d’autres voies de transmission comme les manuels de bordure avec des répertoires de motifs datés du début du xvie siècle ont diffusé depuis l’Italie ce type d’entrelac géométrique. Voir à titre d’exemple le Esemplario di Lavori de

Période Nicolò Zoppino, publié en 1529 à Venezia et qui a connu beaucoup d’éditions dans la première moitié du siècle. Cette composition est réalisée par les ateliers valenciens dans des carreaux rectangulaires de petit format avec la technique de cuenca o arista, datés de la seconde moitié du XVIe siècle, en bleu foncé, vert et jaune. Ces carreaux se trouvent au Palacio Señorial de Alacuas (Valence) utilisés comme pavement. Il se peut que ce modèle arrive aux ateliers tunisois par d’autres voies mais la présence de ce carreau parmi un ensemble de compositions renaissantes du levant espagnol exportées en Alexandrie permet de penser à une influence valencienne.

-

Renaissant W

-

Renaissant X

Renaissant X

Cette composition est structurée selon deux axes vertical et horizontal de symétrie. Au centre se place une rosace au centre jaune et à huit pétales vertes, ornée de deux feuilles trilobées jaunes sur l’axe vertical. De ce motif central surgissent deux bandes jaunes qui dessinent deux demi médaillons ovales bleu et blanc (cartela ou tarjetón ornemental).

-

Renaissant Y

Renaissant Y

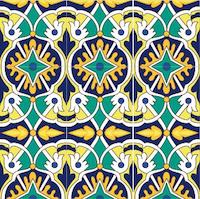

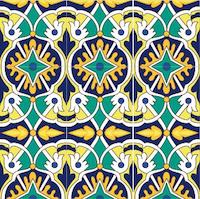

Il s’agit d’une composition structurée selon deux axes diagonaux de symétrie. Chaque pièce offre un réticule et l’assemblage de plusieurs pièces forme des crois bleues à bras égaux en alternance avec des octogones bleus et des hexagones verts, tous dessinés par une double bande jaune et blanche et contenant des motifs floraux blancs stylisés. L’origine de cette composition réticulaire géométrique est de tradition serlienne (lacunarios des toitures en bois) et est reliée aux répertoires de motifs décoratifs communs dans l’architecture de la Renaissance en Espagne depuis le xvie siècle. Les ateliers de Talavera de la Reina fabriquent des pièces avec ce motif dès la fin du xve siècle. Ce modèle est plus tard repris par les ateliers de Valencia dans des couleurs bleu clair, bleu foncé, jaune et vert avec contour des motifs en bleu clair et toujours dans un petit format de 13,5 x 13,5 cm. A Valence, ces carreaux se trouvent au Palacio de la Generalidad, sur les frises de la salle Nova. Une variation, avec un dessin simplifié et plus petit avec 13,2 cm de côté, se trouve au Convento de las Agustinas de San Mateo. Une version catalane plus tardive et avec une nouvelle polychromie est relevée par Cabot et Mulet. Finalement, cette composition est reprise au xviie siècle par les ateliers de Qallaline en respectant les mesures, la composition et la combinaison des couleurs, mais en simplifiant les motifs floraux contenus dans des figures géométriques. Comme dans les modèles précédents, la composition présence de cette parmi l’ensemble de carreaux tunisiens exportés en 1689 en Alexandrie est un indice de la chronologie de cette composition mais aussi de l’origine espagnol.

-

Renaissant Z

Renaissant Z

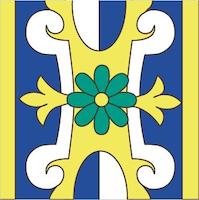

C’est une composition agencée en suivant un axe vertical de symétrie. Entrelacs de tiges blanches. L’assemblage de plusieurs unités forme un frise ou des médaillons cruciformes.

-

Réticulaire A

Réticulaire A

Il s’agit d’une composition radiale où se place un réticule de bandes diagonales qui contient des petites fleurs à pétales. Le bleu cendré, indice de chronologie tardive, se trouve rarement sur des carreaux et c’est plus fréquent sur des panneaux et des pièces de poterie.

-

Réticulaire B

Réticulaire B

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame quadrillée diagonale qui contient des fleurs à pétales.

-

Réticulaire C

Réticulaire C

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame réticulaire diagonale qui contient une fleur composite.

-

Réticulaire D

Réticulaire D

Il s’agit d’une composition diagonale où se croisent deux larges bandes diagonales rayées et ornées d’une tige fleurie noire. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de bandes diagonales en alternance avec des losanges. Le dessin des motifs secondaires par un simple trait de brun de manganèse sont un indice d’une chronologie tardive. On connait des variations sur cette composition qui introduisent la couleur verte.

-

Réticulaire E

Réticulaire E

C’est une composition radiale où deux bandes diagonales divisent la surface en quatre quarts de carré sur pointe qui contiennent des rosaces à pétales encerclées. Si le schéma rappelle les modèles du Levant espagnol, la présence de rosaces à pétales lobulés et de petit qlub rappellent la production turquisante de Qallaline.

-

Réticulaire F

Réticulaire F

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes ornées d’une chaîne de losanges s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est ainsi divisée en quatre quarts de carré sur pointe ornés de palmettes blanches et de rosaces à pétales. La présence du vert jaunâtre est un indice d’une chronologie tardive.

-

Réticulaire G

Réticulaire G

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes jaunes s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est donc divisée en quatre quarts de carré sur pointe contenant des palmettes blanches.

-

Réticulaire H

Réticulaire H

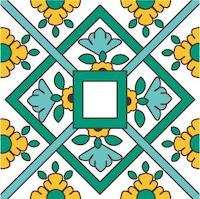

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Le jeu de fond forme un tapis de carreaux sur pointe contenant en alternance des fleurons sur fond bleu et des palmettes sur fond jaune. Il s’agit d’un carton disputé par les ateliers catalans et valenciens. Ici les petites boules ornant les palmettes sont un motif typique des ateliers tunisois. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla vers la fin du XIXe siècle.

-

Réticulaire I

Réticulaire I

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Quatre fines bandes diagonales blanches, parallèles deux à deux, divisent la surface en une trame rhomboïdale. Les trois champs centraux de couleur verte accueillent une marguerite blanche flanquée par deux feuilles allongées. Les champs latéraux, quatre demi losanges de couleur orange, accueillent des motifs floraux blancs à trois pétales. L’assemblage de plusieurs unités forme une trame de losanges verts et oranges en alternance.

-

Réticulaire J

Réticulaire J

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Six fines bandes blanches, parallèles trois à trois, forment un réticule diagonal. Leurs croisements sont signalés par des petits carrés bleues et, au centre de la composition, par une étoile bleue à huit branches. Sur ce réticule se superposent quatre carrés, perpendiculaires aux bords du carreau et dessinés par une bande bleue. La trame géométrique résultante est complétée par des motifs floraux. Selon Jean Couranjou, il s’agit d’un modèle valencien qu’on trouve notamment à Alger. A signaler l’utilisation du bleu cendré qui est un indice de la chronologie tardive de cette composition, vers la fin du XVIIIe siècle.

Renaissant S

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place une rosace inscrite dans un losange à côtés courbes. L’assemblage de plusieurs carreaux forme un tapis de circonférences et losanges qui contiennent des motifs floraux. Cette composition gothique, courante dans la production en bleu et blanc valencienne du XVe siècle, est reprise dans la production renaissante d’arista du XVIe siècle et dans la production polychrome du XVIIe siècles, en concurrence avec les nouveautés baroques. C’est une des rares compositions renaissantes adoptées par les ateliers de Qallaline dès la deuxième moitié du XVIIe siècle qui continue à être reproduite jusqu’au début du XIXe siècle et qui connait des variations dans les couleurs.

Renaissant S

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place une rosace inscrite dans un losange à côtés courbes. L’assemblage de plusieurs carreaux forme un tapis de circonférences et losanges qui contiennent des motifs floraux. Cette composition gothique, courante dans la production en bleu et blanc valencienne du XVe siècle, est reprise dans la production renaissante d’arista du XVIe siècle et dans la production polychrome du XVIIe siècles, en concurrence avec les nouveautés baroques. C’est une des rares compositions renaissantes adoptées par les ateliers de Qallaline dès la deuxième moitié du XVIIe siècle qui continue à être reproduite jusqu’au début du XIXe siècle et qui connait des variations dans les couleurs. Renaissant T

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place un losange contenant une rosace à pétales blanche. Aux angles s’ouvrent quatre fleurs à pétales ornés de petites boules. L’assemblage de plusieurs pièces forme une trame de carrés sur pointe. Variation sur la composition précédente.

Renaissant T

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place un losange contenant une rosace à pétales blanche. Aux angles s’ouvrent quatre fleurs à pétales ornés de petites boules. L’assemblage de plusieurs pièces forme une trame de carrés sur pointe. Variation sur la composition précédente. Renaissant U

Il s’agit d’une composition serlienne agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Une fleur verte centrale est encadrée par des bandes enroulées. Deux doubles bandes jaune et bleue, supérieure et inférieure, encadrent la composition. Cette composition connaît des variations dans la combinaison des couleurs. Les carreaux de petit format seront exportés en Egypte vers la fin du XVIIe siècle.

Renaissant U

Il s’agit d’une composition serlienne agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Une fleur verte centrale est encadrée par des bandes enroulées. Deux doubles bandes jaune et bleue, supérieure et inférieure, encadrent la composition. Cette composition connaît des variations dans la combinaison des couleurs. Les carreaux de petit format seront exportés en Egypte vers la fin du XVIIe siècle. Renaissant V

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie qui propose un entrelacs d’octogones et de carrés sur pointe symétrique adapté pour son emploi comme bordure et formé par des bandes larges vertes, flanquées par deux fines bande blanches, qui parcourent le fond bleu et se croissent à l’intérieur d’un octogone qui contient quatre petites fleurs jaunes. Deux fines bordures jaunes supérieure et inférieure encadrent la composition et assurent l’union avec les carreaux voisins. L’assemblage de plusieurs unités forme une frise continue d’entrelacs géométriques. L’origine de cette composition peut se trouver dans les textiles. Selon Pérez Guillén, ces motifs anatoliens se diffusent à travers des tapis type ushak importés massivement en Europe depuis le xvie siècle. Peu d’exemplaires sont conservés mais des reproductions dans la peinture contemporaine nous parlent de sa grande diffusion (à titre d’exemple nous pouvons signaler la peinture à l’huile de Piero della Francesca Pala Montefeltro de 1475 conservé à Milán, au Musée Brera, ou encore le portrait du Cardinale Cervini de Jacopo da Pontormo conservé à Rome, à la Galleria Borghese, les peintures de Hans Holbein ou de Lorenzo Lotto parmi ses contemporains). Ces tapis sont imités, entre autres, à Alcaraz (Albacete, Espagne) depuis la fin du XVe siècle. Mais d’autres voies de transmission comme les manuels de bordure avec des répertoires de motifs datés du début du xvie siècle ont diffusé depuis l’Italie ce type d’entrelac géométrique. Voir à titre d’exemple le Esemplario di Lavori de Période Nicolò Zoppino, publié en 1529 à Venezia et qui a connu beaucoup d’éditions dans la première moitié du siècle. Cette composition est réalisée par les ateliers valenciens dans des carreaux rectangulaires de petit format avec la technique de cuenca o arista, datés de la seconde moitié du XVIe siècle, en bleu foncé, vert et jaune. Ces carreaux se trouvent au Palacio Señorial de Alacuas (Valence) utilisés comme pavement. Il se peut que ce modèle arrive aux ateliers tunisois par d’autres voies mais la présence de ce carreau parmi un ensemble de compositions renaissantes du levant espagnol exportées en Alexandrie permet de penser à une influence valencienne.

Renaissant V

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie qui propose un entrelacs d’octogones et de carrés sur pointe symétrique adapté pour son emploi comme bordure et formé par des bandes larges vertes, flanquées par deux fines bande blanches, qui parcourent le fond bleu et se croissent à l’intérieur d’un octogone qui contient quatre petites fleurs jaunes. Deux fines bordures jaunes supérieure et inférieure encadrent la composition et assurent l’union avec les carreaux voisins. L’assemblage de plusieurs unités forme une frise continue d’entrelacs géométriques. L’origine de cette composition peut se trouver dans les textiles. Selon Pérez Guillén, ces motifs anatoliens se diffusent à travers des tapis type ushak importés massivement en Europe depuis le xvie siècle. Peu d’exemplaires sont conservés mais des reproductions dans la peinture contemporaine nous parlent de sa grande diffusion (à titre d’exemple nous pouvons signaler la peinture à l’huile de Piero della Francesca Pala Montefeltro de 1475 conservé à Milán, au Musée Brera, ou encore le portrait du Cardinale Cervini de Jacopo da Pontormo conservé à Rome, à la Galleria Borghese, les peintures de Hans Holbein ou de Lorenzo Lotto parmi ses contemporains). Ces tapis sont imités, entre autres, à Alcaraz (Albacete, Espagne) depuis la fin du XVe siècle. Mais d’autres voies de transmission comme les manuels de bordure avec des répertoires de motifs datés du début du xvie siècle ont diffusé depuis l’Italie ce type d’entrelac géométrique. Voir à titre d’exemple le Esemplario di Lavori de Période Nicolò Zoppino, publié en 1529 à Venezia et qui a connu beaucoup d’éditions dans la première moitié du siècle. Cette composition est réalisée par les ateliers valenciens dans des carreaux rectangulaires de petit format avec la technique de cuenca o arista, datés de la seconde moitié du XVIe siècle, en bleu foncé, vert et jaune. Ces carreaux se trouvent au Palacio Señorial de Alacuas (Valence) utilisés comme pavement. Il se peut que ce modèle arrive aux ateliers tunisois par d’autres voies mais la présence de ce carreau parmi un ensemble de compositions renaissantes du levant espagnol exportées en Alexandrie permet de penser à une influence valencienne. Renaissant X

Cette composition est structurée selon deux axes vertical et horizontal de symétrie. Au centre se place une rosace au centre jaune et à huit pétales vertes, ornée de deux feuilles trilobées jaunes sur l’axe vertical. De ce motif central surgissent deux bandes jaunes qui dessinent deux demi médaillons ovales bleu et blanc (cartela ou tarjetón ornemental).

Renaissant X

Cette composition est structurée selon deux axes vertical et horizontal de symétrie. Au centre se place une rosace au centre jaune et à huit pétales vertes, ornée de deux feuilles trilobées jaunes sur l’axe vertical. De ce motif central surgissent deux bandes jaunes qui dessinent deux demi médaillons ovales bleu et blanc (cartela ou tarjetón ornemental). Renaissant Y

Il s’agit d’une composition structurée selon deux axes diagonaux de symétrie. Chaque pièce offre un réticule et l’assemblage de plusieurs pièces forme des crois bleues à bras égaux en alternance avec des octogones bleus et des hexagones verts, tous dessinés par une double bande jaune et blanche et contenant des motifs floraux blancs stylisés. L’origine de cette composition réticulaire géométrique est de tradition serlienne (lacunarios des toitures en bois) et est reliée aux répertoires de motifs décoratifs communs dans l’architecture de la Renaissance en Espagne depuis le xvie siècle. Les ateliers de Talavera de la Reina fabriquent des pièces avec ce motif dès la fin du xve siècle. Ce modèle est plus tard repris par les ateliers de Valencia dans des couleurs bleu clair, bleu foncé, jaune et vert avec contour des motifs en bleu clair et toujours dans un petit format de 13,5 x 13,5 cm. A Valence, ces carreaux se trouvent au Palacio de la Generalidad, sur les frises de la salle Nova. Une variation, avec un dessin simplifié et plus petit avec 13,2 cm de côté, se trouve au Convento de las Agustinas de San Mateo. Une version catalane plus tardive et avec une nouvelle polychromie est relevée par Cabot et Mulet. Finalement, cette composition est reprise au xviie siècle par les ateliers de Qallaline en respectant les mesures, la composition et la combinaison des couleurs, mais en simplifiant les motifs floraux contenus dans des figures géométriques. Comme dans les modèles précédents, la composition présence de cette parmi l’ensemble de carreaux tunisiens exportés en 1689 en Alexandrie est un indice de la chronologie de cette composition mais aussi de l’origine espagnol.

Renaissant Y

Il s’agit d’une composition structurée selon deux axes diagonaux de symétrie. Chaque pièce offre un réticule et l’assemblage de plusieurs pièces forme des crois bleues à bras égaux en alternance avec des octogones bleus et des hexagones verts, tous dessinés par une double bande jaune et blanche et contenant des motifs floraux blancs stylisés. L’origine de cette composition réticulaire géométrique est de tradition serlienne (lacunarios des toitures en bois) et est reliée aux répertoires de motifs décoratifs communs dans l’architecture de la Renaissance en Espagne depuis le xvie siècle. Les ateliers de Talavera de la Reina fabriquent des pièces avec ce motif dès la fin du xve siècle. Ce modèle est plus tard repris par les ateliers de Valencia dans des couleurs bleu clair, bleu foncé, jaune et vert avec contour des motifs en bleu clair et toujours dans un petit format de 13,5 x 13,5 cm. A Valence, ces carreaux se trouvent au Palacio de la Generalidad, sur les frises de la salle Nova. Une variation, avec un dessin simplifié et plus petit avec 13,2 cm de côté, se trouve au Convento de las Agustinas de San Mateo. Une version catalane plus tardive et avec une nouvelle polychromie est relevée par Cabot et Mulet. Finalement, cette composition est reprise au xviie siècle par les ateliers de Qallaline en respectant les mesures, la composition et la combinaison des couleurs, mais en simplifiant les motifs floraux contenus dans des figures géométriques. Comme dans les modèles précédents, la composition présence de cette parmi l’ensemble de carreaux tunisiens exportés en 1689 en Alexandrie est un indice de la chronologie de cette composition mais aussi de l’origine espagnol. Renaissant Z

C’est une composition agencée en suivant un axe vertical de symétrie. Entrelacs de tiges blanches. L’assemblage de plusieurs unités forme un frise ou des médaillons cruciformes.

Renaissant Z

C’est une composition agencée en suivant un axe vertical de symétrie. Entrelacs de tiges blanches. L’assemblage de plusieurs unités forme un frise ou des médaillons cruciformes. Réticulaire A

Il s’agit d’une composition radiale où se place un réticule de bandes diagonales qui contient des petites fleurs à pétales. Le bleu cendré, indice de chronologie tardive, se trouve rarement sur des carreaux et c’est plus fréquent sur des panneaux et des pièces de poterie.

Réticulaire A

Il s’agit d’une composition radiale où se place un réticule de bandes diagonales qui contient des petites fleurs à pétales. Le bleu cendré, indice de chronologie tardive, se trouve rarement sur des carreaux et c’est plus fréquent sur des panneaux et des pièces de poterie. Réticulaire B

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame quadrillée diagonale qui contient des fleurs à pétales.

Réticulaire B

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame quadrillée diagonale qui contient des fleurs à pétales. Réticulaire C

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame réticulaire diagonale qui contient une fleur composite.

Réticulaire C

Il s’agit d’une composition radiale où s’étale une trame réticulaire diagonale qui contient une fleur composite. Réticulaire D

Il s’agit d’une composition diagonale où se croisent deux larges bandes diagonales rayées et ornées d’une tige fleurie noire. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de bandes diagonales en alternance avec des losanges. Le dessin des motifs secondaires par un simple trait de brun de manganèse sont un indice d’une chronologie tardive. On connait des variations sur cette composition qui introduisent la couleur verte.

Réticulaire D

Il s’agit d’une composition diagonale où se croisent deux larges bandes diagonales rayées et ornées d’une tige fleurie noire. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de bandes diagonales en alternance avec des losanges. Le dessin des motifs secondaires par un simple trait de brun de manganèse sont un indice d’une chronologie tardive. On connait des variations sur cette composition qui introduisent la couleur verte. Réticulaire E

C’est une composition radiale où deux bandes diagonales divisent la surface en quatre quarts de carré sur pointe qui contiennent des rosaces à pétales encerclées. Si le schéma rappelle les modèles du Levant espagnol, la présence de rosaces à pétales lobulés et de petit qlub rappellent la production turquisante de Qallaline.

Réticulaire E

C’est une composition radiale où deux bandes diagonales divisent la surface en quatre quarts de carré sur pointe qui contiennent des rosaces à pétales encerclées. Si le schéma rappelle les modèles du Levant espagnol, la présence de rosaces à pétales lobulés et de petit qlub rappellent la production turquisante de Qallaline. Réticulaire F

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes ornées d’une chaîne de losanges s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est ainsi divisée en quatre quarts de carré sur pointe ornés de palmettes blanches et de rosaces à pétales. La présence du vert jaunâtre est un indice d’une chronologie tardive.

Réticulaire F

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes ornées d’une chaîne de losanges s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est ainsi divisée en quatre quarts de carré sur pointe ornés de palmettes blanches et de rosaces à pétales. La présence du vert jaunâtre est un indice d’une chronologie tardive. Réticulaire G

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes jaunes s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est donc divisée en quatre quarts de carré sur pointe contenant des palmettes blanches.

Réticulaire G

Il s’agit d’une composition radiale où deux bandes jaunes s’étalent sur les axes diagonaux. La surface est donc divisée en quatre quarts de carré sur pointe contenant des palmettes blanches. Réticulaire H

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Le jeu de fond forme un tapis de carreaux sur pointe contenant en alternance des fleurons sur fond bleu et des palmettes sur fond jaune. Il s’agit d’un carton disputé par les ateliers catalans et valenciens. Ici les petites boules ornant les palmettes sont un motif typique des ateliers tunisois. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla vers la fin du XIXe siècle.

Réticulaire H

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Le jeu de fond forme un tapis de carreaux sur pointe contenant en alternance des fleurons sur fond bleu et des palmettes sur fond jaune. Il s’agit d’un carton disputé par les ateliers catalans et valenciens. Ici les petites boules ornant les palmettes sont un motif typique des ateliers tunisois. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla vers la fin du XIXe siècle. Réticulaire I

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Quatre fines bandes diagonales blanches, parallèles deux à deux, divisent la surface en une trame rhomboïdale. Les trois champs centraux de couleur verte accueillent une marguerite blanche flanquée par deux feuilles allongées. Les champs latéraux, quatre demi losanges de couleur orange, accueillent des motifs floraux blancs à trois pétales. L’assemblage de plusieurs unités forme une trame de losanges verts et oranges en alternance.

Réticulaire I

C’est une composition agencée selon deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Quatre fines bandes diagonales blanches, parallèles deux à deux, divisent la surface en une trame rhomboïdale. Les trois champs centraux de couleur verte accueillent une marguerite blanche flanquée par deux feuilles allongées. Les champs latéraux, quatre demi losanges de couleur orange, accueillent des motifs floraux blancs à trois pétales. L’assemblage de plusieurs unités forme une trame de losanges verts et oranges en alternance. Réticulaire J

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Six fines bandes blanches, parallèles trois à trois, forment un réticule diagonal. Leurs croisements sont signalés par des petits carrés bleues et, au centre de la composition, par une étoile bleue à huit branches. Sur ce réticule se superposent quatre carrés, perpendiculaires aux bords du carreau et dessinés par une bande bleue. La trame géométrique résultante est complétée par des motifs floraux. Selon Jean Couranjou, il s’agit d’un modèle valencien qu’on trouve notamment à Alger. A signaler l’utilisation du bleu cendré qui est un indice de la chronologie tardive de cette composition, vers la fin du XVIIIe siècle.

Réticulaire J

C’est une composition structurée en suivant deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Six fines bandes blanches, parallèles trois à trois, forment un réticule diagonal. Leurs croisements sont signalés par des petits carrés bleues et, au centre de la composition, par une étoile bleue à huit branches. Sur ce réticule se superposent quatre carrés, perpendiculaires aux bords du carreau et dessinés par une bande bleue. La trame géométrique résultante est complétée par des motifs floraux. Selon Jean Couranjou, il s’agit d’un modèle valencien qu’on trouve notamment à Alger. A signaler l’utilisation du bleu cendré qui est un indice de la chronologie tardive de cette composition, vers la fin du XVIIIe siècle.