-

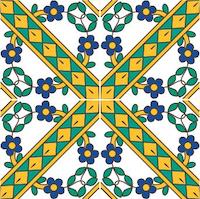

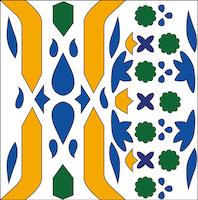

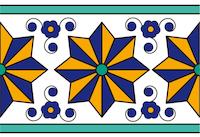

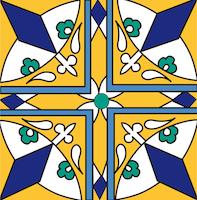

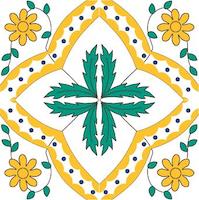

Bande diagonale A

Bande diagonale A

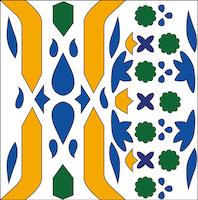

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral.

Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. Ce modèle a connu un succès sans précédents dans la production valencienne grâce à sa conception innovatrice du système de liaisons et de son assemblage final en réticule. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours.

-

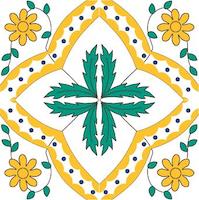

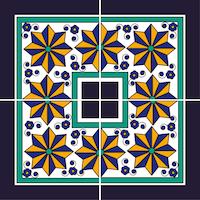

Bande diagonale B

Bande diagonale B

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral. C’est une variation du modèle précédent.

Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours.

-

Bande diagonale C

Bande diagonale C

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande centrale, ornée d’une chaîne de losanges, s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent un décor de deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline.

-

Bande diagonale D

Bande diagonale D

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande festonnée s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline.

-

Bande diagonale E

Bande diagonale E

Il s’agit d’une composition qui présente un axe diagonal de symétrie. Un ruban diagonal festonné s’étale sur l’axe diagonal. Des motifs floraux ornent les angles vides. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les cas précédents, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline. La présence de certains motifs non profilés et dessinés par un trait de couleur est un indice de la chronologie tardive de cette composition.

-

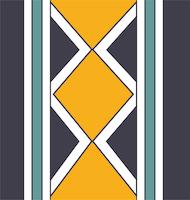

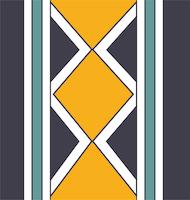

Bordure géométrique A

Bordure géométrique A

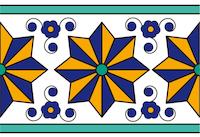

Cette composition géométrique avec un axe de symétrie médiane présente une bande noire inférieure et supérieure, et des pyramides échelonnées vertes et bleues qui délimitent en négatif une pyramide blanche. Ce décor géométrique à caractère universel correspond ici à la tradition maghrébine. Cette composition se retrouve aussi sur des carreaux carrés de bordure. C’est un des modèles exportés en Algérie.

-

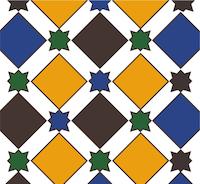

Bordure géométrique B

Bordure géométrique B

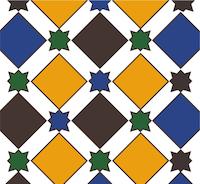

Cette composition est agencée en suivant deux axes de symétrie, vertical et horizontal. Deux bandes latérales noires, blanches et vertes encadrent une bande centrale plus large. Celle-ci est divisée en losanges noirs et jaunes limités par une bande blanche et en demi losanges noirs sur les côtés. Il s’agit d’un carreau de bordure qui est disposé sur le côté et l’assemblage de plusieurs unités forme une chaîne de losanges, encadrée par des bandes latérales. Ce modèle, comme le précédent, correspond à la tradition maghrébine.

-

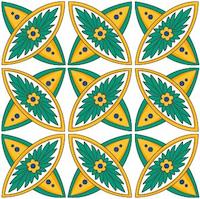

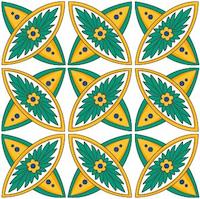

Ellipses A

Ellipses A

Composition agencée selon deux axes de symétrie diagonale où se placent deux ellipses superposées qui contiennent une fleur à huit pétales entourée de feuilles à disposition radiale. L’assemblage de plusieurs unités forme un tapis des circonférences tangentes. Il s’agit d’une composition d’origine catalane qui date de la fin du XVIIIe siècle qui appartient à la dernière vague d’influence espagnole sur la production tunisoise.

-

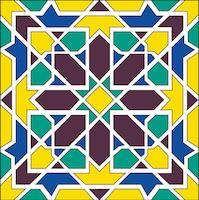

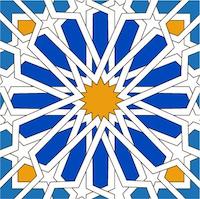

Entrelacs A

Entrelacs A

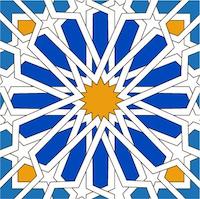

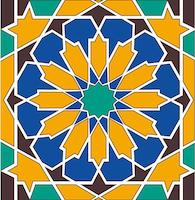

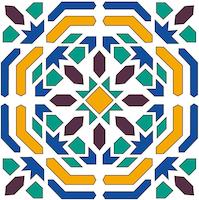

Composition géométrique radiale. Le croisement de pièces blanches, à mode de schéma structurant, et de pièces monochromes en brun, bleu, vert et jaune forme un polygone étoilé à seize branches.

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle.

Reprise vers 1910 par les ateliers Chemla de Nabeul, cette composition est réalisée en 12 x 12 cm, et reçoit le nom de « Hatem Slimani ». Plusieurs pièces ont été acquises par l’Office de la Tunisie. Offerts au Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie de Paris, ces carreaux sont conservés aujourd’hui au Quai Branly. Plus tard et tout au long du XXe siècle ce modèle va être très courant dans la production historiciste des ateliers nabeuliens.

-

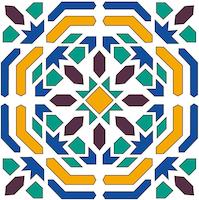

Entrelacs B

Entrelacs B

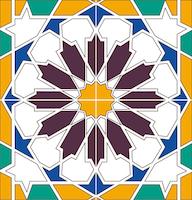

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle.

Ici le rôle secondaire du brun de manganèse, presque réduit au profil des motifs, la dominance du jaune ainsi que la taille du carreau, plus grande que sur les compositions précédentes, signalent une chronologie tardive.

Cette composition est reprise par les ateliers Chemla, Tissier et Verclos de Nabeul pendant les premières décennies du XXe siècle.

-

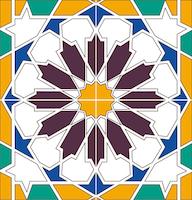

Entrelacs C

Entrelacs C

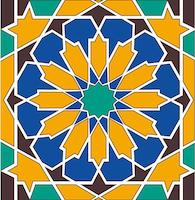

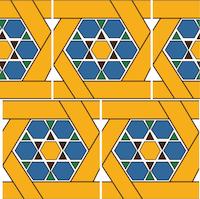

Des pièces polygonales jaunes, bleues, noires et vertes composent une trame géométrique radiale. Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

-

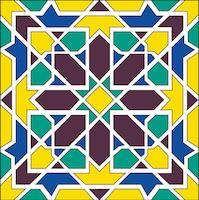

Entrelacs D

Entrelacs D

Composition radiale de tradition maghrébine. Des pièces polygonales jaunes, bleues, noires et vertes composent une trame géométrique radiale.

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

Ce modèle fait partie d’un ensemble exceptionnel de revêtements de céramique, celui de la zawiya Sīdī Naṣr à Testour, signé par le maître potier cAbd al-Wahid al-Mu’iz et daté de 1736. Ce potier est aussi l’auteur des revêtements de Dār Ğellūlī dans la médina de Tunis, habitation princière construite au début du XVIIIe siècle par le bey Ḥusayn b. cAlī pour en doter sa fille à l’occasion de son mariage ; des revêtements de la zawiya Sīdī al-Ḥalfawī de Tunis ; ou encore du décor en céramique du funduq al-Ġadamsī à Tripoli, en Lybie, aujourd’hui détruit. Jacques Revault signale aussi la filiation avec des carreaux conservés au musée du Bardo. Les trames géométriques de tradition maghrébine sont donc employées par le principal atelier de Qallaline du premier tiers du XVIIIe siècle.

-

Entrelacs E

Entrelacs E

Composition géométrique avec un axe diagonal de symétrie. Le croisement de pièces blanches, à mode de schéma structurant, et de pièces monochromes en bleu, vert, jaune et brun forme un quart d’octogone étoilé. L’assemblage de quatre carreaux égaux forme un polygone étoilé à quatorze branches.

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

Cette composition est reprise dans la production historiciste de la Poterie Artistique d’Elie Blondel et Jacob Chemla (1897-1910) puis par les ateliers Chemla, Tissier et Verclos de Nabeul vers 1910. Les ateliers de Nabeul reproduisent ces compositions tout au long du XXe siècle. Les manufactures françaises réalisent aussi des copies dès la fin du XIXe siècle, comme Fourmaintraux Courquin à Desvrès, et exportent ces carreaux en Amérique du Sud.

-

Entrelacs F

Entrelacs F

Il s’agit d’une composition géométrique de tradition andalouse qui suit un axe diagonal de symétrie. Le croisement de pièces blanches à mode de schéma structurant et de pièces monochromes en bleu, vert, jaune et brun forme ici un quart de polygone étoilé. Quatre carreaux égaux forment un polygone étoilé noir à huit branches et quatre demi étoiles jaunes à huit branches sur les axes vertical et horizontal. Une variation de ce modèle, moins fréquente, compose une étoile noire à huit branches insérée dans un octogone dessiné par une large bande jaune.

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse.

Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

-

Entrelacs G

Entrelacs G

Il s’agit d’une composition géométrique organisée autour d’un axe de symétrie diagonal. Des bandes jaunes et blanches se croissent sur un fond vert. L’assemblage de quatre carreaux égaux forme une rosace centrale à pétales noirs, inscrite dans un octogone et insérée à son tour dans deux carrés enlacés disposés sur pointe et sur le côté. Cette composition existe en plusieurs versions avec des variations de couleurs.

-

Entrelacs H

Entrelacs H

Il s’agit d’une composition agencée selon un axe de symétrie vertical. Des pièces polygonales irrégulières en jaune, verte, bleu et noir composent une réticule géométrique sur un fond blanc.

-

Entrelacs I

Entrelacs I

Il s'agit d'une composition agencée selon un axe de symétrie vertical. Des pièces polygonales irrégulières en jaune, verte, bleu et noir composent un réticule géométrique sur un fond blanc.

-

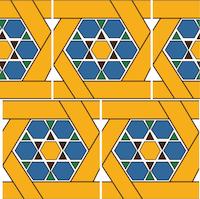

Entrelacs K

Entrelacs K

Il s’agit d’une composition radiale. Autour d’un polygone hexagonal jaune se placent six hexagones bleus, bordurés par une fine bande blanche et avec des petits triangles noirs entre ceux-ci, formant un grand hexagone flanqué par des bandes jaunes. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de bandes jaunes enfermant des hexagones composés.

-

Épigraphique A

Panneau à décor épigraphique organisé autour d’un axe vertical de symétrie et composé par deux registres différents. L’ensemble de la composition est encadré par une structure architecturale composée de deux colonnettes à fûts ornés de petites rosaces blanches et aux chapiteaux sommaires qui soutiennent un arc brisé dessiné par une bande orange ornée de fleurs blanches. Les écoinçons de l’art reçoivent un décor d’une tige blanche fleurie avec des œillets blancs sur fond bleu cobalt. L’espace central est occupé par un rectangle divisé en cinq cartouches polylobées et superposées, toutes dessinées par une fine bande jaune sur un fond bleu cobalt orné d’œillets blancs et jaunes. Les cartouches contiennent un texte pieux en style naskhi cursif. : « Au nom d’Allah clément et miséricordieux / Cette demeure rayonne de joie / Et égaie ceux qui la regardent / La bonne fortune est inscrite sur ses seuils / Franchissez-les en toute quiétude / Fait par Ḥamīrī, 1217 ». La dernière cartouche contient la signature et la date : Ḥamīrī, 1216/1801. Sous l’arc se dresse une construction à trois coupoles et quatre minarets à toitures pointues surmontées de croissants. La coupole centrale est couronnée par un janur et un croissant contenant une étoile verte et elle est entourée de deux drapeaux verts et deux tiges fleuries aux fleurs composites. L’ensemble de la composition est entouré d’une bordure verte rehaussée par deux fines bandes blanches et ornée de tiges blanches entrelacées qui portent de fleurs blanches à cœur jaune.

Ces vers sont une invitation et une salutation au visiteur et indiquent que ce panneau ornait à l’origine la driba d’une demeure tunisoise. Nous conservons plusieurs ouvrages sortis des ateliers de Ḥamīrī qui semble avoir eu une activité prolongée depuis le début du XVIIIe siècle : les premières pièces qui se connaissent sont datées de 1710 et ce panneau, ainsi que le suivant, sont datés du changement de siècle. Le bleu cendré indique une chronologie tardive ainsi que le vert foncé de la bordure extérieure, tous deux communs dans la production du XIXe siècle. Ici encore nous retrouvons le bâtiment à coupole comme évocation de Médina. Le schéma de la composition des cartouches contenant des vers reprend le modèle constant tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle des inscriptions de plomb sur marbre qui se trouvent sur les façades des fondations beylicales.

-

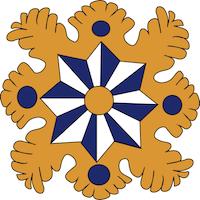

Étoile A

Étoile A

Composition radiale avec deux axes, vertical et horizontal, et deux axes diagonaux de symétrie. Polygone étoilé à huit branches composé par plusieurs bandes concentriques d’où rayonnent des petites fleurs bleues et vertes. Aux coins s’ouvrent quatre quarts d’étoile qui atteignent les pointes des branches de la grande étoile centrale. Sur les côtés se disposent quatre demi-fleurs à quatre pétales orangés séparés par des petits pétales blancs. Le jeu de fond compose une trame d’étoiles à huit branches.

On relève ici la disposition rayonnante, les demi-fleurs à pétales sur les côtés, la présence du jaune orangé ou encore l’emploi important du brun de manganèse pour colorer des motifs comme des éléments propres à cette série de tradition locale. Le motif de l’étoile à huit branches mérite notre attention. Dans la poterie de Qallaline, il est possible de signaler très tôt la présence de compositions rayonnantes avec des motifs centraux comme des fleurs à multiples pétales ou des polygones étoilés qui apparaissent sur des pièces datées de la fin du XVIIe siècle. À titre d’exemple, voir la coupe ou meṯred conservée au Musée des Arts Décoratifs de Paris, nº inv. 18583, qui présente un motif central de polygone octogonal à profils concaves ou le meṯred de la seconde moitié du XVIIe siècle, conservé au Musée National de la Céramique de Sèvres sous le nº inv. M. N. C. 7225, avec une grande rosace bleue centrale, toutes deux reproduites dans le catalogue de l’exposition Couleurs de Tunisie sous les numéros 150 et 151 .

Par contre, le motif de l’étoile à huit branches est introduit dans la production de céramique tunisoise par l’importation de carreaux valenciens vers la fin du XVIIe siècle. Cette importation est à l’origine de toute une série de compositions étoilées inspirées des modèles du Levant espagnol [cat. nº 70 « Etoile ‘B’ » ; cat. nº 71 « Etoile ‘C’ » ; cat. nº 72 « Etoile ‘D’ » ; cat. nº 76 « Etoile encerclée ‘A’ » ; cat. nº 77 « Etoile encerclée ‘B’ » ; cat. nº 78 « Etoile encerclée ‘C’ »]. Aussi, ce motif est présent dans la poterie de Qallaline [voir le bassine ou maǧna, datée déjà au XVIIIe siècle, conservée au Centre des Arts et Traditions Populaires de Carthage, nº 28 du catalogue Couleurs de Tunisie].

Ici, le motif d’étoile à huit branches peut être interprété donc comme une adaptation tunisioise d’un motif universel transféré par voie espagnole à partir de l’importation de carreaux valenciens.

-

Étoile B

Composition de symétrie radiale. Au centre se place un polygone étoilé à huit branches entouré de motifs floraux. À l’origine, cette composition est un carton catalan produit à Barcelone de 1735 jusqu’au début du XIXe siècle. Elle est reprise par les ateliers valenciens vers la fin du XVIIIe siècle. La composition est adoptée au même temps par les ateliers de Qallaline à partir des pièces catalanes. Vers la fin du XIXe siècle, cette composition est reprise dans la production historiciste des ateliers Awlād Chemla. Cette composition est présente également dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc (Martres-Tolosane) dont la production sera importée en Tunisie.

-

Étoile C

Étoile C

Cette composition a deux axes de symétrie, verticale et horizontale. Deux bandes noires et vertes encadrent une large bande centrale avec une étoile et deux demi étoiles latérales, les trois à huit branches doublent en brun et jaune en alternance avec une circonférence verte au centre. Entre ces étoiles, se trouvent quatre petites fleurs à six pétales avec trois feuilles à longues tiges. Carreaux semblables au modèle Étoile B qui demande une pose sur les côtés. Sa répétition dessine une chaine d'étoiles.

-

Étoile D

Étoile D

Cette composition a deux axes de symétrie, verticale et horizontale. Deux bandes vertes encadrent une large bande centrale avec une étoile et deux demi étoiles latérales, les trois à huit branches doublent en brun et jaune en alternance avec une circonférence verte au centre. Entre ces étoiles, se trouvent quatre petites fleurs à six pétales avec trois feuilles à longues tiges. Carreaux semblables au modèle Étoile B qui demande une pose sur les côtés. Sa répétition dessine une chaîne d'étoiles.

-

Étoile E

Étoile E

Composition ordonnée autour d'un axe diagonal de symétrie partielle. Le carreau présente deux bandes noires et vertes sur deux côtés successifs et dans le coin opposé. Il s'agit d'un carreau de bordure et en même temps d'une pièce angulaire. Le champ central est occupé par une étoile complète et deux demi étoiles à huit branches doubles en jaune et brun avec une petite circonférence verte centrale. Entre les étoiles se trouve quatre fleurs à six pétales et trois feuilles à longues tiges.

Il s'agit d'une variation sur les modèles C et D que nous incluons pour illustrer la conception préalable de la composition du décor comme un ensemble, les pièces de bordure prévues à l'avance.

-

Étoile encerclée B

Étoile encerclée B

Il s’agit d’une composition agencée selon un axe de symétrie diagonale où s’étale un quart d’étoile à huit branches, avec des petites boules entre elles, encerclé dans un quart de circonférence. Sur l’angle opposé s’ouvre une palmette blanche. L’assemblage de quatre unités compose une étoile encerclée avec quatre fleurs aux écoinçons, forme reprise dans le cat. nº 95 « Étoile encerclée ‘C’ ».

Il s’agit d’une composition maniériste castillane dite « de la rosa », avec une rose des vents inscrite dans une circonférence. Entre 1581 et 1619, des pièces castillanes sont achetées pour l’ornement du monastère de San Miguel de los Reyes de Valence et cette composition se retrouve dans les frises de l’escalier principal. Les ateliers valenciens adoptent cette composition entre 1600 et 1650, avec des variations dans la couleur. Elle est aussi reprisse par les ateliers catalans et majorquins. Présente à Tunis dès la fin du XVIIe siècle, les ateliers de Qallaline introduisent des variations dans les motifs.

-

Étoile encerclée C

Étoile encerclée C

Il s’agit d’une composition agencée selon un axe de symétrie diagonale où se place un quart d’étoile à huit branches, avec des petites fleurs entre celles-ci, inscrite dans un quart de circonférence. Sur l’angle opposé s’étale un œillet encadré par des longues tiges enroulées sur elles-mêmes.

Une des variations tardives sur la composition précédente où la palmette angulaire laisse la place à l’œillet turquisant caractéristique de la production tunisoise des décennies centrales du XVIIIe siècle. Cette composition connait un grand succès. Elle est exportée vers la régence voisine d’Alger et l’eyalet d’Egypte. Elle est reprise dans la production historiciste des ateliers Awlād Chemla de Tunis aux premières décennies du XXe siècle.

-

Étoile encerclée D

Étoile encerclée D

Il s’agit d’une composition radiale où se place une étoile à huit branches encerclée par deux bandes jaunes entrelacées qui contiennent des petites boules jaunes et vertes. Aux angles se disposent quatre palmettes brunes. C’est une variation sur le thème des roses de vent de tradition espagnole.

-

Étoile encerclée E

Étoile encerclée E

Il s’agit d’une composition radiale où se place une étoile à huit branches encerclée dans une circonférence. Sur les angles s’ouvrent quatre motifs végétaux stylisés dits qlubs. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de circonférences tangentes en alternance avec des losanges bruns contenant des motifs végétaux à disposition radiale. Il s’agit d’une des variations tardives sur la composition « Étoile encerclée ‘A’ ».

-

Étoile encerclée F

Étoile encerclée F

Il s’agit d’une composition radiale où se place une étoile à seize branches inscrite dans une circonférence. Sur les angles s’ouvrent des motifs floraux stylisés. Il s’agit d’une des variations tardives sur la composition « Étoile encerclée ‘A’ ».

-

Étoile encerclée G

Étoile encerclée G

Voici une composition radiale où se place une fleur composite à huit pétales avec des étamines. Sur les angles de la composition s’ouvrent quatre quarts de circonférence qui contiennent des quarts d’étoiles à huit branches et des quarts de rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs unités forme un tapis de cercles tangents contenant des étoiles à huit branches en alternance avec des losanges contenant des fleurs radiales avec des étamines.

-

Étoile encerclée H

Étoile encerclée H

Composition radiale où s’étale une croix qui divise la surface en quatre quarts qui contiennent des quarts d’étoiles à huit branches. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule d’étoiles à huit branches encerclées et contenues dans des carrés que l’on retrouve également sur le nº 83 « Étoile encerclée ‘B’ ». Couranjeau évoque une origine valencienne pour cette composition.

-

Étoile F

Étoile F

C’est une composition agencée selon deux axes diagonaux et deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. Au centre de la composition, deux carrés enlacés, dessinés par une bande large blanche et posés sur pointe et sur le côté, forment une étoile à huit pointes. Cette étoile contient un octogone à fond bleu et une rosace à huit pétales jaunes. Autour de cette étoile s’étalent deux bandes, blanche et noire, qui soulignent son profil. Une dernière bande jaune encadre le polygone et limite quatre quarts de circonférence bleue aux angles de la composition. L’assemblage de plusieurs unités compose un tapis de polygones étoilés sur fond jaune et avec de petites circonférences bleues entre eux.

-

Étoile G

Étoile G

Il s’agit d’une composition radiale. Au centre se place une fleur de vent à seize pétales entourée par quatre fines bandes qui dessinent quatre pétales. Le dessin de motifs directement avec un trait de couleur, sans contourner les formes avec du brun de manganèse, est caractéristique de la production tardive de Qallaline.

-

Étoile H

-

Ǧneḥ ẖoṭīfa

Ǧneḥ ẖoṭīfa

La surface du carreau est divisée par une ligne diagonale en deux moitiés égales, avec bichromie en blanc et noir, vert ou brun de manganèse. Cette composition permet la réalisation de combinaisons géométriques variées et complexes. Elle est employée dans des revêtements muraux et des pavements. La période de fabrication est extrêmement longue et cela rend difficile la datation des pièces.

Malgré le caractère universel de cette composition, son origine hispanique est tout à fait probable et l’adoption de la ẖoṭīfa par les ateliers de Qallaline a une origine catalane. Ces carreaux sont appelés cartabó en Catalogne, de mitadad ou del mocadoret dans les sources valenciennes et de cartabón dans la région d’Aragón.

Ces carreaux ont connu une large diffusion européenne. À titre d’exemple, En 1704, le père Douat présentait, devant l’Académie Royale des Sciences de Paris, une méthode mathématique pour la combinaison de ce type de carreaux qui permettait un nombre presque infini de combinaisons, publié sous le titre Méthode pour faire une infinité de desseins différents avec des carreaux mi-partis de deux couleurs par une ligne diagonale (Paris, 1722), bientôt un ouvrage de référence. L’ouvrage de Bernardo Montón, intitulée Secretos de Artes Liberales y Mecánicas et parue à Madrid en 1734, recueillait plusieurs modèles de cet ouvrage. Entre 1751 et 1756, l’Encyclopédie française incluait cette méthode entre ses feuilles.

En France ce modèle est encore présent dans les catalogues céramiques des manufactures du XIXe siècle comme la Maison J. Leclerc à Martres-Tolosane et une partie de ces productions était destinée à l’exportation vers la Tunisie et l’Algérie.

Les ateliers tunisois adoptent ce modèle au XVIIe siècle. C’est une des compositions exportées abondamment vers les régences voisines d’Alger et Tripoli de Barbarie. Quelques exemplaires se retrouvent aussi à Istanbul. Elle est reprise par les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis au début du XXe siècle puis par les ateliers de Nabeul jusqu’à aujourd’hui.

-

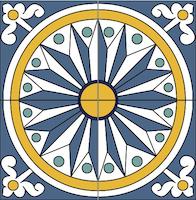

Nūr aš-Šams A

Nūr aš-Šams A

Composition agencée en suivant un axe de symétrie diagonale. Sur deux coins opposés de la composition s’ouvrent deux quarts de fleurs, une à multiples pétales bleus avec étamines jaunes entre ceux-ci, l’autre un quart de rosace quadrilobée verte avec des étamines jaunes. L’assemblage de quatre unités forme un dessin appelé traditionnellement Nūr aš-Šams ou fleur de soleil, tournesols.

Composition d’origine catalane qui se compte parmi les plus chères de la production de Qallaline. Les étamines sont un motif assez rare dans la production des ateliers tunisiens et on ne le retrouve que sur cette composition et la suivante. Cette composition est reprise par les ateliers Awlēd Chemla au début du XXe siècle, puis par les ateliers de Nabeul. Il est aussi fréquent dans les catalogues des manufactures françaises du XIXe siècle.

-

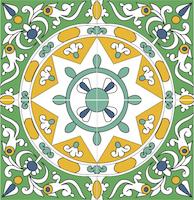

Nūr aš-Šams B

Nūr aš-Šams B

C’est une composition agencée autour d’un axe de symétrie diagonale. Sur deux coins opposés de la composition s’ouvrent deux quarts de fleurs, une à multiples pétales et étamines, l’autre une rosace quadrilobée d’où surgissent deux longues tiges et trois boules qui suivent l’axe de symétrie. L’assemblage de quatre unités forme le dessin appelé Nūr aš-Šams ou fleur de soleil, tournesols.

Il s’agit d’une composition d’origine catalane exportée à Majorque où elle est reprise par les ateliers locaux. Llorens recueillit plusieurs fragments de carreaux de 13 x 13 cm, avec des variations dans la couleur et le dessin, dans le dépotoir de Bonaire (Palma) : c’est un témoignage de l’existence à Palme d’un atelier de céramique dédié à la production de carreaux de style catalan vers les dernières décennies du XVIIIe siècle. Des exemplaires se conservent in situ dans la maison nº 34 de la rue de la Concepción à Palma de Majorque et au Musée d’Art de Catalogne. Les carreaux catalans sont exportés également vers les régences de l’Afrique du Nord. Les ateliers tunisois adoptent cette composition au XVIIIe siècle.

-

Oeillet

Oeillet

Composition organisée autour d’un axe diagonal et deux lignes parallèles. Fleur qui suit l’axe diagonal, formée par une tige droite flanquée par deux feuilles qui partent de la base pour atteindre les pétales ainsi que deux petites fleurs qui sortent de la base de la tige. Toute la composition est symétrique. Les coins libres sont occupés par deux bandes bleues et un quart de circonférence jaune qui, reliées aux carreaux voisins, dessinent une circonférence englobée dans un polygone régulier. Ce carreau est souvent utilisé dans des jeux de fond, et l’assemblage de quatre carreaux forme une disposition radiale de quatre œillets. En Méditerranée occidentale, l’œillet est un motif de la production céramique du premier baroque. Ce modèle apparaît dans les ateliers catalans et il est repris rapidement par les ateliers valenciens qui ont disputé traditionnellement l’origine de cette composition. C’est Batllori qui signale l’origine catalane de cette composition en arguant de sa présence dans des populations valenciennes proches à la frontière catalane. À Valence, ce modèle est fabriqué depuis la fin du XVIIe siècle mais il est possible de penser à sa continuation les premières décennies du XVIIIe siècle, avant l’irruption de la production valencienne de grand format. Ce premier modèle donne naissance à des variations, très communes et appartiennent répandues, à la qui production valencienne du premier baroque. Le motif de l’œillet s’est généralisé dans l’ornementation contemporaine à partir de l’art textile ottoman, recueilli par la gravure et par le textile italien et allemand depuis 1600. Ce motif est présent dans les poncifs de l’architecture de Valence de la seconde moitié du XVIIe siècle. Ces poncifs surmontent les frises de revêtement céramique. La relation poncif/carreau de céramique apparaît dans d’autres motifs et cela fait penser à des dessinateurs communs. Cet œillet n’est pas apparenté à l’œillet de la production de reflet métallique de Manises du XVIIIe siècle qui se montre en bouquets fleuris et irréguliers. Ici nous sommes devant une fleur géométrique, symétrique et répétitive, avec un critère d’identité industrielle. Il existe encore une variation composée par des œillets quadruples mais celle-ci n’est pas reprise par la production tunisoise. En suivant Pérez Guillén, il est possible de conclure que, si la technique et le chromatisme de la production valencienne du XVIIe siècle ont une origine ligure qui finit par s’imposer avec leur naturalisme baroque aux répertoires des compositions « serlianos » de Talavera, le motif de l’œillet révèle l’influence du langage ornemental ottomane. Les carreaux catalans, avec des mesures de 13 et 14 cm environ, se trouvent dans plusieurs villes de Castellón comme Sant Mateu, Traiguera, et Vinaros ; à Palma de Mallorca dans le monastère de Santa Clara, la collection du Musée Diocesain, la collection de la Societat Arqueològica Lul.liana, la paroisse de Porreres, la Cartoixa de Valldemossa entre autres ; à Buenos Aires (Argentine) ; à La Habana (Gabinete de Arqueología, sans numéro d’inventaire, exemplaires qui datent de 1735) ; et à Constantine. La Tunisie était aussi une destination habituelle de l’exportation catalane et valencienne. Des carreaux valenciens importés en Tunisie sont reproduits par Loviconi qui propose une origine italienne et date cette composition du XVIIIe siècle et identifie ces pièces comme tunisiennes provenant de Gammarth ou Tunis. A leur tour, les ateliers tunisois exportent ces carreaux vers l’Algérie et nous conservons de nombreux exemples tunisiens en Alger et Constantine mesurant souvent 15 x 15 cm. Il s’agit d’un carreau courant dans les demeures citadines en Algérie [une bonne illustration de ce fait est la peinture orientaliste : Ange Tissier, Une algéroise et son esclave, 1860, huile sur toile conservé à Paris au Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie ; Giuseppe Aureli, Conversation au harem, Londres, Mathaf Gallery ; Jean Baptiste Huysmans, Au harem, Londres, Mathaf Gallery]. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla à Tunis vers la fin du XIXe siècle et elle a survécu dans les ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours, dans la production appelée « Vieux Tunis », soit en respectant les proportions et le dessin d’origine dans des pièces de remplacement utilisées lors des travaux de restaurations soit avec des variations sur la composition d’origine pour sa commercialisation. Cette composition était aussi inclue au catalogue de l’atelier « J. Leclerc » de Martres-Tolosane au XIXe siècle pour son exportation vers la Tunisie. De même, les ateliers de Desvrès (Pas-de-Calais) fabriquaient ce modèle qui était présent dans le catalogue de Fourmaintroux Courquin, une maison qui exportait une bonne partie de sa production vers la Tunisie et l’Algérie mais aussi vers l’Amérique du Sud. Des exemplaires des ateliers de Desvrès se trouvent au nº 46, rue Montplaisir, Toulouse. Tout cela nous parle de la réussite de cette composition sur le marché tunisien. Aujourd’hui en Espagne, ce modèle est proposé par plusieurs ateliers céramiques d’artisanat et industriels sévillans.

-

Patte de lion A

Patte de lion A

Ce modèle est appelé « patte de lion ». Il s’agit d’une composition structurée autour de deux axes diagonaux et deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. C’est une ‘rose des vents’, une étoile à huit bras en blanc et noir, inscrite sur pointe dans un carré et contournée d’un motif palmé cruciforme. Aux extrémités des axes diagonaux surgissent quatre cônes qui sont les éléments de liaison avec les carreaux voisins.

Le motif de la « patte de lion » est un carton dont l’origine est disputée par catalans et valenciens. Il s’agit d’une réélaboration des formes de la Renaissance tardive, prise par les ateliers céramiques des dessins de filigrane d’argenterie. Les pièces les plus anciennes semblent être d’origine catalane. Batllori et Llubia les datent à la fin du XVIe ou moitié du XVIIe, et elles apparaissent déjà importées en Valence vers la fin du XVIIe siècle. Les copies valenciennes se produisent jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle, mesurent 11,5 x 11,5 cm et elles sont le modèle précédent d’une série de carreaux de grand format. Selon certains auteurs, c’est un motif repris à Majorque à partir du XVIIe siècle : des carreaux de 13 x 13 cm, avec des variantes dans le dessin et les mesures, se trouvent dans l’église de San Jaime, l’église de San Vicente de Paul, l’église de los Capuchinos et l’église de San Francisco, toutes à Palma. Il s’agirait d’un des témoignages de l’existence d’un atelier dédié à la production de carreaux de style catalan dans l’île. Mais des carreaux bien identifiés comme catalans sont aussi très répandus dans l’île : Couvent de la Concepció à Palma, Chartreuse de Valldemossa, Paroisse de Llubí, Monastère de Sineu à Cabot et autres.

Depuis son importation en Tunisie au XVIIe siècle, cette composition devient un motif emblématique de la production tunisienne tout au long du XVIIIe siècle et elle compte parmi les compositions privilégiées sous le gouvernement des beys Moḥammed et Moḥammed aṣ-Ṣadoq lors de la renaissance du style hispano maghrébin au XIXe siècle, fait qui explique sa longue vie. C’est un des modèles exportés par Qallaline en Algérie, notamment vers Alger et Constantine, mais pas en Egypte. En raison de sa popularité, la patte de lion est reproduit dans des nombreux dessins et toiles.

La « patte de lion » est reprise par les ateliers Chemla de Tunis vers la fin du XIXe siècle et plus tard par les ateliers de Nabeul dans la production dite « Vieux Tunis », en respectant les mesures originelles pour les pièces destinées au remplacement de carreaux disparus lors des restaurations. Il s’agit aussi d’une composition courante dans les manufactures françaises du XIXe siècle de carreaux de céramique stannifère. Aujourd’hui cette composition est produite dans toutes sortes de mesures et avec des variations de couleur pour la vente.

-

Patte de lion B

Patte de lion B

Ce modèle est appelé « patte de lion ». Il s’agit d’une composition structurée autour de deux axes diagonaux et deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. C’est une ‘rose des vents’, une étoile à huit bras en blanc et noir, inscrite dans un carré vert sur pointe au contour souligné d’un motif palmé cruciforme jaune que fait ressortir le contraste entre les deux couleurs. Aux extrémités des axes diagonaux surgissent quatre cônes qui sont les éléments de liaison avec les carreaux voisins.

Le motif de la « patte de lion » est un carton dont l’origine est disputée par catalans et valenciens. Il s’agit d’une réélaboration des formes de la Renaissance tardive, reprise par les ateliers céramiques à partir des dessins de filigrane d’argenterie. Les pièces les plus anciennes semblent être d’origine catalane. Batllori et Llubia les datent de la fin du XVIe ou moitié du XVIIe, et elles apparaissent déjà importées en Valence vers la fin du XVIIe siècle. Les copies valenciennes se produisent jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle, mesurent 11,5 x 11,5 cm et elles sont le modèle précédent d’une série de carreaux de grand format. Selon certains auteurs, c’est un motif repris à Majorque à partir du XVIIe siècle : des carreaux de 13 x 13 cm, avec des variantes dans le dessin et les mesures, se trouvent dans l’église de San Jaime, l’église de San Vicente de Paul, l’église de los Capuchinos et l’église de San Francisco, toutes à Palma. Il s’agirait d’un des témoignages de l’existence d’un atelier dédié à la production de carreaux de style catalan dans l’île. Mais des carreaux bien identifiés comme catalans sont aussi très répandus dans l’île : Couvent de la Concepció à Palma, Chartreuse de Valldemossa, Paroisse de Llubí, Monastère de Sineu à Cabot et autres.

Depuis son importation en Tunisie au XVIIe siècle, cette composition devient un motif emblématique de la production tunisienne tout au long du XVIIIe siècle et elle compte parmi les compositions privilégiées sous le gouvernement des beys Moḥammed et Moḥammed aṣ-Ṣadoq lors de la renaissance du style hispano maghrébin au XIXe siècle, fait qui explique sa longue vie. C’est un des modèles exportés par Qallaline en Algérie, notamment vers Alger et Constantine, mais pas en Egypte. En raison de sa popularité, la patte de lion est reproduit dans des nombreux dessins et toiles.

La « patte de lion » est reprise dans la production historiciste des ateliers Awlād Chemla de Tunis vers la fin du XIXe siècle et plus tard par les ateliers de Nabeul dans la production dite « Vieux Tunis », en respectant les mesures originelles pour les pièces destinées au remplacement de carreaux disparus lors des restaurations. Il s’agit aussi d’une composition courante dans les manufactures françaises du XIXe siècle de carreaux de céramique stannifère. Aujourd’hui cette composition est produite dans toutes sortes de mesures et avec des variations de couleur pour la vente.

-

Patte de lion C

Patte de lion C

Ce modèle est appelé « patte de lion ». Il s’agit d’une composition structurée autour de deux axes diagonaux et deux axes, vertical et horizontal, de symétrie. C’est une ‘rose des vents’, une étoile à huit bras en blanc et noir, inscrite dans un carré sur pointe au contour souligné d’un motif palmé cruciforme jaune que fait ressortir le contraste entre les deux couleurs. Aux extrémités des axes diagonaux surgissent quatre cônes qui sont les éléments de liaison avec les carreaux voisins.

Le motif de la « patte de lion » est un carton dont l’origine est disputée par catalans et valenciens. Il s’agit d’une réélaboration des formes de la Renaissance tardive, reprise par les ateliers céramiques à partir des dessins de filigrane d’argenterie. Les pièces les plus anciennes semblent être d’origine catalane. Batllori et Llubia les datent de la fin du XVIe ou moitié du XVIIe, et elles apparaissent déjà importées en Valence vers la fin du XVIIe siècle. Les copies valenciennes se produisent jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle, mesurent 11,5 x 11,5 cm et elles sont le modèle précédent d’une série de carreaux de grand format. Selon certains auteurs, c’est un motif repris à Majorque à partir du XVIIe siècle : des carreaux de 13 x 13 cm, avec des variantes dans le dessin et les mesures, se trouvent dans l’église de San Jaime, l’église de San Vicente de Paul, l’église de los Capuchinos et l’église de San Francisco, toutes à Palma. Il s’agirait d’un des témoignages de l’existence d’un atelier dédié à la production de carreaux de style catalan dans l’île. Mais des carreaux bien identifiés comme catalans sont aussi très répandus dans l’île : Couvent de la Concepció à Palma, Chartreuse de Valldemossa, Paroisse de Llubí, Monastère de Sineu à Cabot et autres.

Depuis son importation en Tunisie au XVIIe siècle, cette composition devient un motif emblématique de la production tunisienne tout au long du XVIIIe siècle et elle compte parmi les compositions privilégiées sous le gouvernement des beys Moḥammed et Moḥammed aṣ-Ṣadoq lors de la renaissance du style hispano maghrébin au XIXe siècle, fait qui explique sa longue vie. C’est un des modèles exportés par Qallaline en Algérie, notamment vers Alger et Constantine, mais pas en Egypte. En raison de sa popularité, la patte de lion est reproduit dans des nombreux dessins et toiles.

Cette variation est moins courante que les précédentes.

-

Patte de lion D

Patte de lion D

Ce modèle est appelé « patte de lion ». Il s’agit d’une composition radiale. Le motif central est une palmette jaune. Sur les axes diagonaux se placent deux fines tiges avec des petites feuilles vertes qui se croisent sur la palmette centrale.

Le motif de la « patte de lion » est un carton dont l’origine est disputée par catalans et valenciens. Il s’agit d’une réélaboration des formes de la Renaissance tardive, reprise par les ateliers céramiques à partir des dessins de filigrane d’argenterie. Les pièces les plus anciennes semblent être d’origine catalane. Batllori et Llubia les datent de la fin du XVIe ou moitié du XVIIe, et elles apparaissent déjà importées en Valence vers la fin du XVIIe siècle. Les copies valenciennes se produisent jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle, mesurent 11,5 x 11,5 cm et elles sont le modèle précédent d’une série de carreaux de grand format. Selon certains auteurs, c’est un motif repris à Majorque à partir du XVIIe siècle : des carreaux de 13 x 13 cm, avec des variantes dans le dessin et les mesures, se trouvent dans l’église de San Jaime, l’église de San Vicente de Paul, l’église de los Capuchinos et l’église de San Francisco, toutes à Palma. Il s’agirait d’un des témoignages de l’existence d’un atelier dédié à la production de carreaux de style catalan dans l’île. Mais des carreaux bien identifiés comme catalans sont aussi très répandus dans l’île : Couvent de la Concepció à Palma, Chartreuse de Valldemossa, Paroisse de Llubí, Monastère de Sineu à Cabot et autres.

Depuis son importation en Tunisie au XVIIe siècle, cette composition devient un motif emblématique de la production tunisienne tout au long du XVIIIe siècle et elle compte parmi les compositions privilégiées sous le gouvernement des beys Moḥammed et Moḥammed aṣ-Ṣadoq lors de la renaissance du style hispano maghrébin au XIXe siècle, fait qui explique sa longue vie. C’est un des modèles exportés par Qallaline en Algérie, notamment vers Alger et Constantine, mais pas en Egypte. En raison de sa popularité, la patte de lion est reproduit dans des nombreux dessins et toiles.

Cette variation est moins courante que les précédentes.

Dans la production historiciste des ateliers Awlād Chemla de Tunis on retrouve ce modèle avec une palmette bleue turquoise.

-

Patte de lion E

Patte de lion E

Variation sur le motif « patte de lion », un carton dont l’origine est disputée par catalans et valenciens. Il s’agit d’une réélaboration des formes de la Renaissance tardive, reprise par les ateliers céramiques à partir des dessins de filigrane d’argenterie. Les pièces les plus anciennes semblent être d’origine catalane. Batllori et Llubia les datent de la fin du XVIe ou moitié du XVIIe, et elles apparaissent déjà importées en Valence vers la fin du XVIIe siècle. Les copies valenciennes se produisent jusqu’aux premières décennies du XVIIIe siècle, mesurent 11,5 x 11,5 cm et elles sont le modèle précédent d’une série de carreaux de grand format. Selon certains auteurs, c’est un motif repris à Majorque à partir du XVIIe siècle : des carreaux de 13 x 13 cm, avec des variantes dans le dessin et les mesures, se trouvent dans l’église de San Jaime, l’église de San Vicente de Paul, l’église de los Capuchinos et l’église de San Francisco, toutes à Palma. Il s’agirait d’un des témoignages de l’existence d’un atelier dédié à la production de carreaux de style catalan dans l’île. Mais des carreaux bien identifiés comme catalans sont aussi très répandus dans l’île : Couvent de la Concepció à Palma, Chartreuse de Valldemossa, Paroisse de Llubí, Monastère de Sineu à Cabot et autres.

Depuis son importation en Tunisie au XVIIe siècle, cette composition devient un motif emblématique de la production tunisienne tout au long du XVIIIe siècle et elle compte parmi les compositions privilégiées sous le gouvernement des beys Moḥammed et Moḥammed aṣ-Ṣadoq lors de la renaissance du style hispano maghrébin au XIXe siècle, fait qui explique sa longue vie. C’est un des modèles exportés par Qallaline en Algérie, notamment vers Alger et Constantine, mais pas en Égypte. En raison de sa popularité, la patte de lion est reproduit dans des nombreux dessins et toiles.

Cette variation, où deux demi palmettes jaunes s'étalent sur un fond rayé de bandes brunes en alternance avec des tiges ornées de feuilles vertes est moins courante que les précédentes.

-

Polygone A

Polygone A

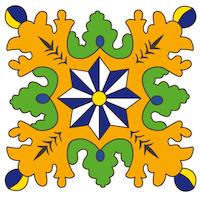

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes de symétrie diagonale. Un octogone s’étale sur l’axe diagonal. Sur les angles s’ouvrent deux quarts de circonférence cordonnée et deux quarts de rosaces à pétales. L’assemblage de plusieurs unités forme un réticule de circonférences qui contiennent des rosaces blanches et de fleurs à pétales.

Il s’agit d’une composition d’origine valencienne bien documentée, produite par les ateliers Reales Fábricas de Azulejos de Valence pendant les années 1780-1790 dans deux mesures différentes, 12 x 12 cm et 21 x 21 cm. Au XIXe siècle, la production de carreaux de céramique des ateliers valenciens inonde et domine le marché espagnol, à l’exception des villes où une industrie céramique existait déjà, notamment à Barcelone et à Séville. Elle connait également une énorme projection internationale et va concurrencer les grands centres de production européens en offrant des produits économiques et de qualité moyenne, mais aussi des pièces d’une grande qualité comme celles des ateliers Novella y Garcés, Gastaldo ou Nolla. Pérez Guillén a étudié la distribution commerciale des carreaux valenciens tout au long du XIXe siècle : la principale destination sera l’île de Cuba depuis 1819, suivie de l’Argentine, l’Uruguay, Puerto Rico et les États-Unis. D’autres destinations importantes sont le Venezuela, le Chile et les Philippines. Les productions valenciennes se retrouvent en moindre mesure au Mexique, au Brésil, à Guatemala, à Pérou et en Colombie. Enfin, une exportation anecdotique a lieu vers Israël et l’Afrique du Nord. Ces quelques carreaux importés, que l’on retrouve aujourd’hui à Dār el-Bey et à la Turbat al-Bey, sont à l’origine des copies tunisoises qui adoptent un format différent.

Cette composition est reprise également par les ateliers napolitains vers la fin du XVIIIe siècle.

-

Quart de bande A

Quart de bande A

C’est une composition ordonnée selon un axe de symétrie diagonal. Une bande brune dessine un quart de rosace quadrilobée qui contient un polygone étoilé à huit branches d’où surgissent deux tiges fleuries. L’assemblage de plusieurs unités forme des médaillons quadrilobés contenant des motifs à disposition radiale, en alternance avec des médaillons étoilés à huit pointes.

Il s’agit d’une composition d’origine barcelonaise et datée du XVIIIe siècle, reprise par les ateliers valenciens. Très vite, Qallaline adopte cette composition dans son format d’origine de 13,5 x 13,5 cm mais aussi dans le format 15 x 15 cm caractéristique de la production du XVIIIe siècle. Les pièces tunisoises introduisent des variations dans la couleur et dans le dessin avec l’introduction de motifs secondaires. Vers 1910, cette composition est reprise par la production historiciste des ateliers Awlād Chemla dans un grand format de 20 x 20 cm. Ce modèle est repris par les manufactures françaises au début du xxe siècle. A titre d’exemple, des carreaux égaux au modèle tunisien, avec des petites fleurs à pétales jaunes, se trouvent à Toulouse sur la façade du nº 4 de la Place du Busca et sur la façade du nº 65 du Boulevard Matabiau où huit carreaux forment deux carrés de céramique qui rendent hommage à Jean Aillet, Libérateur.

-

Quart de bande B

Quart de bande B

C’est une composition ordonnée selon un axe de symétrie diagonal. Une bande brune dessine un quart de rosace quadrilobée qui contient un polygone étoilé à huit branches d’où surgissent deux tiges fleuries. L’assemblage de plusieurs unités forme des médaillons quadrilobés contenant des motifs à disposition radiale, en alternance avec des médaillons étoilés à huit pointes. Voici plusieurs motifs floraux caractéristiques de la production tunisoise : les fleurs composites et les étamines enroulées dessinées par un trait fin brun avec une petite boule à l’extrémité.

-

Quart de bande C

Quart de bande C

Voici une composition agencée en suivant un axe de symétrie diagonale sur lequel s’ouvre un bouquet de fleurs reliées par un ruban et aux angles un quart de circonférence contenant un motif floral et un fleuron. Sur l’axe opposé se relient trois arcs de circonférence à profil lobulé composés d’une double bande jaune et verte ornée de pétales en mauve. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des médaillons qui contiennent quatre bouquets en disposition radiale en alternance avec des motifs cruciformes qui contiennent une rosette.

Cette composition a son origine dans un modèle valencien importée en Tunisie au XVIIIe siècle. Les compositions contenant des bouquets reliés par des rubans sont fréquentes dans la production valencienne. Aussi, le motif des rubans finis par des volutes appartient au répertoire de l’artisanat de l’argenterie contemporain. Les différences entre les carreaux d’importation et les carreaux tunisois qui fréquemment sont posés côte à côte dans les fondations beylicales, sont importantes : sur le carreau tunisien, les formes sont plus arrondies, le dessin et les couleurs sont simplifiés, le motif du ruban perd importance. Il s’agit du modèle le plus présent dans le décor du Qaṣr al-Warda de La Manouba et, selon les chambres, les murs sont revêtus avec des carreaux d’importation ou avec leurs copies tunisiennes. Broussaud propose une origine italienne pour les exemplaires trouvés en Algérie et Virginia Catanesi recueillit des possibles copies napolitaines de cette composition valencienne dans son catalogue. Cette composition n’est pas reprise par les ateliers de Nabeul, peut être en raison de son empreinte européenne.

-

Quart de bande D

Quart de bande D

Il s’agit d’une composition agencée selon un axe de symétrie diagonale sur lequel se croisent deux bandes jaunes. Sur des angles opposés s’ouvrent un fleuron et un quart de circonférence qui complètent la composition. La juxtaposition de carreaux dessine un tapis de cercles et de motifs cruciformes entrelacés.

L’origine de cette composition est catalane et est datée des dernières décennies du XVIIIe siècle. Les carreaux catalans sont exportés vers l’Uruguay, La Habana et Buenos Aires, entre autres destinations. Une variation sur ce modèle est conservée dans la Col.lecció Marroig à Majorque, dans la Societat Arqueològica Lul·liana et au Museu de Lluc.

-

Quart de bande E

Quart de bande E

Il s’agit d’une composition structurée en suivant un axe de symétrie diagonale. Sur l’angle se place un quart d’étoile à huit branches, contenue dans un quart d’octogone, à son tour englobé dans un quart de circonférence. L’assemblage de plusieurs unités compose un tapis de cercles tangents. À partir de cette composition d’origine barcelonaise de la fin du XVIIIe siècle, les ateliers tunisois réalisent des variations. Cette composition a été reprise dans la production historiciste des ateliers Awlād Chemla de Tunis vers 1910.

-

Quart de bande F

Quart de bande F

Composition structurée en suivant un axe de symétrie diagonale où se placent deux tiges entrecroisées ornées de feuilles vertes qui relient la composition aux carreaux voisins. Une bande large jaune dessine un quart de circonférence. L’assemblage de plusieurs unités forme un tapis de cercles tangents reliés par des tiges fleuries. Des compositions presque identiques dans la production valencienne des dernières décennies du XVIIIe siècle ne laissent aucun doute sur son origine espagnol.

Bande diagonale A

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral. Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. Ce modèle a connu un succès sans précédents dans la production valencienne grâce à sa conception innovatrice du système de liaisons et de son assemblage final en réticule. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours.

Bande diagonale A

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral. Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. Ce modèle a connu un succès sans précédents dans la production valencienne grâce à sa conception innovatrice du système de liaisons et de son assemblage final en réticule. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours. Bande diagonale B

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral. C’est une variation du modèle précédent. Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours.

Bande diagonale B

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande blanche ornée d’une tige fleurie s’étale sur l’axe diagonal et divise en trois bandes la surface de la composition. Les deux bandes latérales vertes accueillent une rosace à pétales. L’assemblage de plusieurs carreaux forme des réticules à décor floral. C’est une variation du modèle précédent. Il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise plus tard par les ateliers valenciens. L’exportation de pièces valenciennes est à l’origine de son adoption par les ateliers tunisois. La production tunisoise est exportée vers les régences voisines, en concurrence avec les pièces espagnoles. Cette composition, ainsi que les suivantes, est présente dans les catalogues français des manufactures du XIXe siècle comme celui de J. Leclerc à Martres-Tolosanne ou Fourmaintraux Courquin à Desvres qui exportent sa production vers le Maghreb. Elle est reprise à la même époque dans les productions historicistes des ateliers Awlād Chemla de Tunis, de la Maison Tissier et de l’atelier Qallāl al-qadīm de Pierre De Verclos à Nabeul, ainsi que par la production contemporaine des ateliers de Nabeul jusqu’à nos jours. Bande diagonale C

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande centrale, ornée d’une chaîne de losanges, s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent un décor de deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline.

Bande diagonale C

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande centrale, ornée d’une chaîne de losanges, s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent un décor de deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline. Bande diagonale D

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande festonnée s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline.

Bande diagonale D

Il s’agit d’une composition agencée selon deux axes diagonaux de symétrie. Une bande festonnée s’étale sur l’axe diagonal. Les champs latéraux accueillent deux fines tiges fleuries entrelacées. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les compositions précédentes, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline. Bande diagonale E

Il s’agit d’une composition qui présente un axe diagonal de symétrie. Un ruban diagonal festonné s’étale sur l’axe diagonal. Des motifs floraux ornent les angles vides. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les cas précédents, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline. La présence de certains motifs non profilés et dessinés par un trait de couleur est un indice de la chronologie tardive de cette composition.

Bande diagonale E

Il s’agit d’une composition qui présente un axe diagonal de symétrie. Un ruban diagonal festonné s’étale sur l’axe diagonal. Des motifs floraux ornent les angles vides. L’assemblage de plusieurs carreaux est la base de différentes compositions en réticule. Comme pour les cas précédents, il s’agit d’une composition d’origine catalane, reprise par les ateliers valenciens et adoptée plus tard par les ateliers de Qallaline. La présence de certains motifs non profilés et dessinés par un trait de couleur est un indice de la chronologie tardive de cette composition. Bordure géométrique A

Cette composition géométrique avec un axe de symétrie médiane présente une bande noire inférieure et supérieure, et des pyramides échelonnées vertes et bleues qui délimitent en négatif une pyramide blanche. Ce décor géométrique à caractère universel correspond ici à la tradition maghrébine. Cette composition se retrouve aussi sur des carreaux carrés de bordure. C’est un des modèles exportés en Algérie.

Bordure géométrique A

Cette composition géométrique avec un axe de symétrie médiane présente une bande noire inférieure et supérieure, et des pyramides échelonnées vertes et bleues qui délimitent en négatif une pyramide blanche. Ce décor géométrique à caractère universel correspond ici à la tradition maghrébine. Cette composition se retrouve aussi sur des carreaux carrés de bordure. C’est un des modèles exportés en Algérie. Bordure géométrique B

Cette composition est agencée en suivant deux axes de symétrie, vertical et horizontal. Deux bandes latérales noires, blanches et vertes encadrent une bande centrale plus large. Celle-ci est divisée en losanges noirs et jaunes limités par une bande blanche et en demi losanges noirs sur les côtés. Il s’agit d’un carreau de bordure qui est disposé sur le côté et l’assemblage de plusieurs unités forme une chaîne de losanges, encadrée par des bandes latérales. Ce modèle, comme le précédent, correspond à la tradition maghrébine.

Bordure géométrique B

Cette composition est agencée en suivant deux axes de symétrie, vertical et horizontal. Deux bandes latérales noires, blanches et vertes encadrent une bande centrale plus large. Celle-ci est divisée en losanges noirs et jaunes limités par une bande blanche et en demi losanges noirs sur les côtés. Il s’agit d’un carreau de bordure qui est disposé sur le côté et l’assemblage de plusieurs unités forme une chaîne de losanges, encadrée par des bandes latérales. Ce modèle, comme le précédent, correspond à la tradition maghrébine. Ellipses A

Composition agencée selon deux axes de symétrie diagonale où se placent deux ellipses superposées qui contiennent une fleur à huit pétales entourée de feuilles à disposition radiale. L’assemblage de plusieurs unités forme un tapis des circonférences tangentes. Il s’agit d’une composition d’origine catalane qui date de la fin du XVIIIe siècle qui appartient à la dernière vague d’influence espagnole sur la production tunisoise.

Ellipses A

Composition agencée selon deux axes de symétrie diagonale où se placent deux ellipses superposées qui contiennent une fleur à huit pétales entourée de feuilles à disposition radiale. L’assemblage de plusieurs unités forme un tapis des circonférences tangentes. Il s’agit d’une composition d’origine catalane qui date de la fin du XVIIIe siècle qui appartient à la dernière vague d’influence espagnole sur la production tunisoise. Entrelacs A

Composition géométrique radiale. Le croisement de pièces blanches, à mode de schéma structurant, et de pièces monochromes en brun, bleu, vert et jaune forme un polygone étoilé à seize branches. Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse. Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle. Reprise vers 1910 par les ateliers Chemla de Nabeul, cette composition est réalisée en 12 x 12 cm, et reçoit le nom de « Hatem Slimani ». Plusieurs pièces ont été acquises par l’Office de la Tunisie. Offerts au Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie de Paris, ces carreaux sont conservés aujourd’hui au Quai Branly. Plus tard et tout au long du XXe siècle ce modèle va être très courant dans la production historiciste des ateliers nabeuliens.

Entrelacs A

Composition géométrique radiale. Le croisement de pièces blanches, à mode de schéma structurant, et de pièces monochromes en brun, bleu, vert et jaune forme un polygone étoilé à seize branches. Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse. Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle. Reprise vers 1910 par les ateliers Chemla de Nabeul, cette composition est réalisée en 12 x 12 cm, et reçoit le nom de « Hatem Slimani ». Plusieurs pièces ont été acquises par l’Office de la Tunisie. Offerts au Musée des Arts d’Afrique et d’Océanie de Paris, ces carreaux sont conservés aujourd’hui au Quai Branly. Plus tard et tout au long du XXe siècle ce modèle va être très courant dans la production historiciste des ateliers nabeuliens. Entrelacs B

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse. Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle. Ici le rôle secondaire du brun de manganèse, presque réduit au profil des motifs, la dominance du jaune ainsi que la taille du carreau, plus grande que sur les compositions précédentes, signalent une chronologie tardive. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla, Tissier et Verclos de Nabeul pendant les premières décennies du XXe siècle.

Entrelacs B

Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse. Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine. Ainsi, ce modèle est produit par les ateliers de Qallaline jusqu’à leur fermeture vers la fin du XIXe siècle. Ici le rôle secondaire du brun de manganèse, presque réduit au profil des motifs, la dominance du jaune ainsi que la taille du carreau, plus grande que sur les compositions précédentes, signalent une chronologie tardive. Cette composition est reprise par les ateliers Chemla, Tissier et Verclos de Nabeul pendant les premières décennies du XXe siècle. Entrelacs C

Des pièces polygonales jaunes, bleues, noires et vertes composent une trame géométrique radiale. Cette composition reprend le décor d’entrelacs géométriques caractéristique du zāllīğ ou marqueterie de faïence réalisée par les ateliers de la ville de Tunis jusqu’à la fin du XVIIe siècle. Au XVe siècle, l’emploi de zāllīğ est délaissé en partie suite à l’introduction de la technique de cuerda seca. À son tour, cette production locale de cuerda seca n’aura pas une longue vie et laissera la place à une technique plus rapide et moins coûteuse, celle des carreaux peints des ateliers de Qallaline. Le répertoire de formes commun à ces trois productions est celui des entrelacs géométriques et des polygones étoilés de tradition hispano-maghrébine ou andalouse. Dès la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe siècle, les carreaux de Qallaline à décor géométrique sont exportés vers les régences voisines d’Alger et de l’Égypte. Ces compositions connaissent une renaissance pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, sous les gouvernements de Muḥammad Bey (1855-1859) et Muḥammad aṣ-Ṣadoq Bāšā Bey (1859-1882), en consonance avec le renouveau éphémère de l’esthétique andalouse ou maghrébine.

Entrelacs C